香典返しは、弔問に対する感謝と四十九日法要を無事に終えたことを知らせる意味を持つ、重要なマナーの一つです。返礼品の金額は「半返し」や「3分の1返し」が基本とされますが、相手との関係や香典の額、地域の風習によって調整が必要になります。この記事では、香典返しの相場や贈る相手別の金額の目安、高額な香典をいただいた際の対応、地域による違い、返礼品の選び方について解説します。

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

金額の目安としての相場

半返しと3分の1返しの基本

香典返しの金額は、一般的に「半返し」や「3分の1程度」が目安とされています。つまり、いただいた金額の半分から3割ほどにあたる品物を用意するのが基本的な考え方です。たとえば、香典が1万円だった場合は、3,000円から5,000円ほどの返礼品が適切とされ、5,000円の場合は1,500円から2,500円程度が相場となります。このとき、品物の価格だけでなく、包装や送料も含めて金額を見積もるのが望ましいです。

高額な香典に対する配慮

10万円など高額な香典をいただいた場合、半返しにしてしまうと、返礼品の金額が非常に大きくなってしまい、受け取る側に負担や気遣いを生じさせる可能性があります。こうした場合には、3分の1あるいは4分の1程度の価格帯にとどめるのが現実的です。また、贈る側の経済的な事情も考慮されます。特に故人が世帯主であり、収入の中心であった場合などは、香典自体に「今後の生活への援助」の意味も含まれているとされ、香典返しを行わなくても差し支えないとされています。

贈る相手によって異なる金額の目安

親族・身内への香典返し

親族や身内からの香典は、高額になる傾向があります。特に親や兄弟姉妹、叔父叔母といった近しい間柄では、10万円を超える香典が贈られることも珍しくありません。しかし、こうした場合でも、遺族の経済的な負担を考慮し、3分の1あるいは4分の1程度のお返しに抑えるのが一般的です。お返しの金額が少なくても、丁寧な挨拶状を添えることで感謝の気持ちは十分に伝わります。

職場関係の上司や同僚への香典返し

会社の上司や同僚に対しては、半返しを基本とした香典返しが適切です。職場から連名で香典をいただいた場合には、個別に贈るのではなく、部署やグループで分けられるようなお菓子や飲み物などの詰め合わせを贈ることも多くなっています。また、上司など目上の人に対しては、見た目や品質にも配慮が必要です。過剰にならない程度に、格式と品格を意識した品物を選ぶことが望まれます。

友人や知人への香典返し

友人や知人への香典返しは、受け取った香典の額に合わせて無理のない範囲で品物を選ぶのが基本です。5,000円から1万円程度の香典であれば、2,000円前後から5,000円未満の品を用意するのが一般的です。実用的な日用品や食品など、好みの差が出にくいものを選ぶと安心です。最近では、受け取った人が中から好きなものを選べるカタログギフトも多く使われています。

地域によって異なる香典返しの慣習

昔ながらの地域ごとの違い

かつては香典返しの金額や習慣には地域ごとの違いがはっきり見られました。関東では香典の半額ほどを返すのが一般的だったのに対し、関西ではやや控えめな金額で返すことが多かったようです。こうした差は、地域に根付いた価値観や生活文化の違いによるもので、それぞれの土地で自然と受け継がれてきた風習といえます。

今の時代に合わせた柔軟な対応

しかし最近では、全国各地から葬儀に参列することが当たり前になり、地域ごとのしきたりにこだわりすぎない傾向が強まっています。そのため、現在では「3分の1から半返し」を基準とした香典返しが全国的に広く浸透してきました。ただ、今でも特定の地域や家庭では独自の風習が根強く残っていることもあります。そういった場面では、無理に一般的な基準に合わせるのではなく、葬儀をお願いした地元の葬儀社や、経験のある年長者に相談することが、結果的に一番安心です。

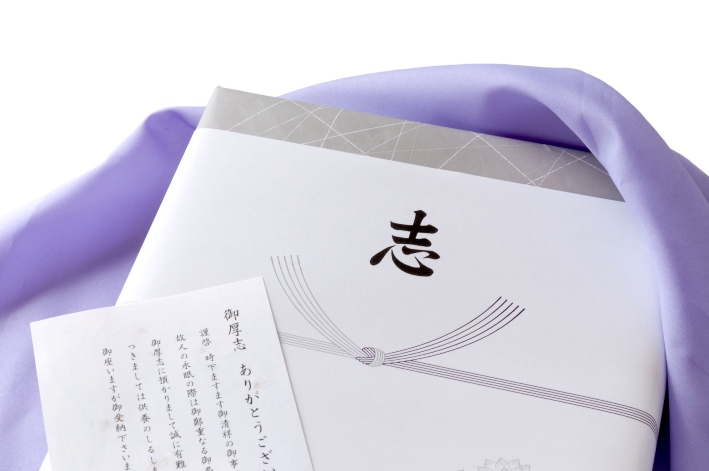

香典返しにふさわしい返礼品の選び方

香典返しには「消えもの」が基本

香典返しでは、「不幸をあとに引きずらない」という意味から、使い切れるものを贈るのが一般的です。なかでもよく選ばれるのが、消耗品や保存がきく食品類です。こうした品物は幅広い年齢層に受け入れられやすく、実用性もあるため、相手に気を遣わせにくいのが特徴です。

和菓子・洋菓子

お菓子は香典返しの定番で、和菓子も洋菓子もよく選ばれます。和菓子は羊羹や煎餅など落ち着いた印象で年配の方に好まれ、洋菓子はクッキーや焼き菓子などが幅広い年代に人気です。どちらも個包装で分けやすく、受け取る側に気を遣わせにくいのが特徴です。

お茶・コーヒー

お茶やコーヒーは、香典返しでよく選ばれる飲み物です。お茶は弔事にふさわしく、故人を偲ぶ意味合いが込められています。コーヒーはドリップタイプやスティックタイプなど手軽に使える形式が人気です。どちらも保存性が高く、贈りやすい品として安定した支持があります。

海苔

海苔も香典返しにふさわしい品として根強い人気があります。保存性が高く、家庭でもよく使われる食材であるため、贈られて困ることが少ないのが大きな利点です。箱詰めで見栄えのする商品も多く、フォーマルな印象を与えたいときに向いています。

タオル

どの家庭でも使えるタオルは、性別や年齢を問わず喜ばれやすいアイテムです。香典返しとしては、白やグレーなど落ち着いた色合いのものを選ぶと丁寧な印象になります。高品質な今治タオルや、肌触りの良い素材のものが特に好まれます。

石鹸・洗剤

石鹸と洗剤は、実用性の高い日用品として香典返しによく選ばれています。どちらも消耗品で「不幸を残さない」という意味にも合い、贈り物として扱いやすいのが特徴です。石鹸は清潔感があり、無香料や自然由来のタイプを選べば誰にでも使いやすく、箱入りの上質なものは丁寧な印象を与えます。洗剤も家庭での使用頻度が高く、少し高品質なものを選ぶことで、心のこもった返礼になります。

品選びに迷ったときはカタログギフトがおすすめ

相手の好みが分からず、何を贈るべきか判断が難しいときには、カタログギフトを使う方法があります。これは、価格帯ごとに用意された冊子を贈り、受け取った方がその中から自由に商品を選べるという形式です。贈る側にとっては予算が明確に立てやすく、受け取る側にとっても「自分にとって本当に必要なもの」を手にできる点で負担が少ないのが特徴です。最近では、香典返し用に落ち着いたデザインのカタログも多く、礼を尽くした形としても違和感がありません。

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

香典返しに向かないものに注意

反対に、香典返しには避けた方が良い品物もあります。たとえば、肉や魚などの生ものは「四つ足生臭もの」と呼ばれ、弔事にはふさわしくないとされています。また、昆布や鰹節などは縁起物として祝い事で使われることが多く、弔意を表す場には不適切とされることがあります。こうした品をうっかり贈ってしまうと、相手によっては不快に感じられることもあります。地域によっては考え方が異なる場合もありますが、基本的には無難で誰にでも受け入れやすい品を選ぶようにしましょう。

まとめ

香典返しは、香典への感謝と四十九日の法要を終えた報告を伝える大切な行いです。相場は「半返し」や「3分の1返し」が基本ですが、相手との関係や香典の金額、地域の風習によって調整が必要です。返礼品は「消えもの」と呼ばれる食品や日用品が中心で、相手に気を遣わせず、実用性のあるものを選ぶのがポイントです。迷ったときはカタログギフトを活用するのも良い方法です。形式にとらわれすぎず、相手への思いやりを大切にした香典返しを心がけましょう。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」