香典は、葬儀や法要といった弔事に際して、故人への追悼と遺族への思いやりを表すために贈る金銭です。しかし、金額の目安、包み方、渡すタイミングや言葉遣いなどには、伝統や宗教に基づいた細やかな礼儀作法が伴います。突然の訃報にも動じることなく対応できるよう、香典に関する基本知識と実践的なマナーを把握しておくことは大変重要です。この記事では、香典の金額や包み方、渡す際の言葉遣いやマナーについて解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典に包む金額の目安

故人との関係性に応じた金額の目安

香典の金額は、故人との関係性、年齢、そして地域の慣習などにより異なります。親に対しては、20代では1万円から5万円、30代以上であれば3万円から10万円程度が一般的です。祖父母には3千円から3万円、兄弟姉妹には1万円から5万円、その他の親族であれば5,000円から3万円が一つの目安とされています。友人や知人、近所の方への香典は2,000円から1万円、職場関係では3,000円から1万円が多く見受けられます。

年齢や立場によって変わる金額

また、年齢や社会的立場に応じて金額を調整するのも礼儀の一つです。若い世代であれば少額でも問題ありませんが、年齢や職業上の立場が上がると、それに見合った金額を包む方が無難です。地域の風習によっても差があるため、迷った場合には周囲の家族や親族に相談するのが良いでしょう。

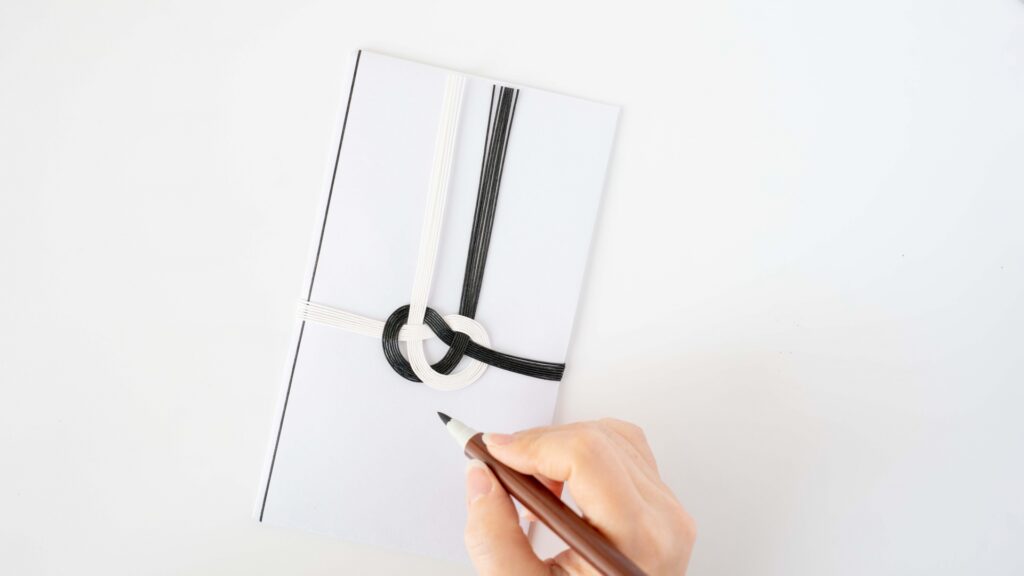

香典袋の正しい包み方と書き方

お札の正しい入れ方と中袋の使い方

香典袋には中袋が付いていることが多く、この中袋に現金を入れます。お札は肖像が下に来るように向きを揃えて封入し、複数枚入れる場合もすべて同じ向きにします。金額の記入は中袋の表面に縦書きで行い、旧漢字で「金壱萬圓」などと書きます。裏面には氏名と住所を明記します。中袋が付いていないタイプの袋では、外包みの裏に金額と住所・氏名を記入するようにしましょう。

表書きと名前の書き方

香典袋の表書きは、四十九日以降であれば「御仏前」または「御佛前」とします。これは、49日を経て故人が成仏すると考えられているためです。記入には濃墨を使い、筆または筆ペンで丁寧に書きましょう。氏名はフルネームで書くのが基本ですが、夫婦で連名の場合は、夫の名前を中央に書き、妻の名前はその左側に名字を省略して記載します。複数人で渡す場合には、右から左へ、または五十音順に並べるのが自然です。団体名義で渡す場合は、「〇〇一同」と記すことで対応します。

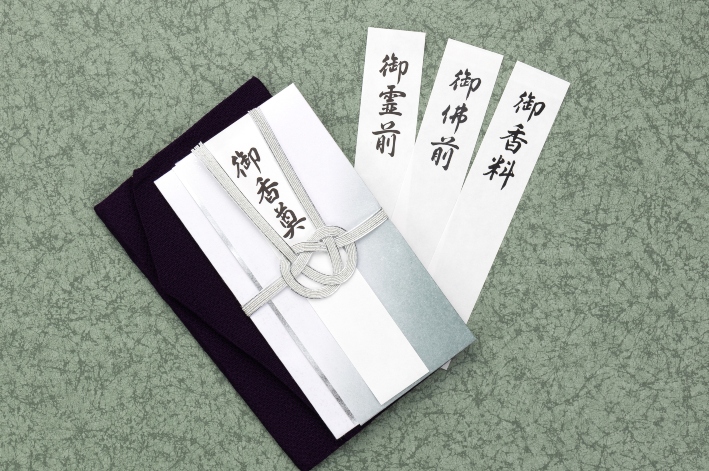

宗教や金額によって変わる香典袋の種類

仏教で使う香典袋の特徴

仏教の葬儀や法要で使用する香典袋は、白地に黒白または双銀の結び切りの水引がついたものが基本です。袋の表面には蓮の花が印刷されている場合もあり、これも仏教特有のデザインとして使用されます。表書きには、四十九日法要以降は「御仏前」または「御佛前」と書きます。金額に応じて、5,000円以下であれば印刷水引の簡易タイプ、1万円以上であれば実際の水引がついた正式な香典袋を用います。

神道の場合に適した香典袋

神道では、仏式とは異なり蓮の花が描かれた香典袋は不適切とされます。使用する香典袋は、白無地に黒白または双銀の結び切りの水引がついたものが望ましいです。表書きには「御玉串料」「御神前」「御榊料」などと書き、蓮の花柄や「御仏前」といった表記は避けましょう。神道では死を穢れと捉えるため、より清らかな印象の香典袋を選ぶことが求められます。

キリスト教の弔事に適した香典袋

仏式や神式と比べて、キリスト教の弔事では香典袋の形式に独自のルールがあります。水引のついていない白無地の封筒が基本で、十字架や百合の花が描かれているものもよく使われます。表書きは宗派によって異なり、カトリックでは「御ミサ料」または「御花料」、プロテスタントでは「忌慰料」や「御花料」と書くのが一般的です。「御仏前」や蓮の花柄など仏教的な表現は避け、必ず事前に宗派を確認した上で適切な表記を選ぶようにしましょう。

香典を渡すタイミングと礼儀作法

香典を渡すタイミング

香典を渡すタイミングは、基本的には法要や葬儀の会場に到着してすぐ、受付が設けられている場合にはそこで渡します。受付がない場合は、遺族や施主に直接手渡しする形になります。地域によっては、仏壇や祭壇に自ら供える風習もあるため、前もって確認しておくと安心です。

丁寧な渡し方と袱紗(ふくさ)の使い方

香典は、袱紗(ふくさ)に包んだ状態で持参します。渡すときは相手の前で袱紗(ふくさ)から香典袋を取り出し、表書きが相手に向くように両手で渡すのが基本です。手渡しの際には、「本日はお招きいただきありがとうございます」「どうぞ御仏前にお供えください」など、一言添えると丁寧です。片手で渡すのは避け、落ち着いて渡すように心がけましょう。

服装や持ち物にも配慮

服装は略式喪服を着用するのが基本です。男性は黒や紺のダークスーツに白いシャツ、黒のネクタイと靴。女性は黒やグレーのワンピースやスーツ、過度な露出や光沢のある素材、華美なアクセサリーは控えます。ハンカチや数珠も持参し、数珠は貸し借りせず自分のものを使うようにします。

香典を贈る際の注意点

縁起の悪い数字は避ける

金額の調整では、「4(死)」「9(苦)」といった不吉な数字は避けましょう。1万円、3万円、5万円など、奇数で揃えると縁起が良いとされます。例えば、2万円を包みたい場合は、1万円と5,000円を2枚にして1万5,000円または3万円にするなど、奇数に調整する工夫がよく用いられます。

香典を郵送する際のマナーと配慮

法要に参列できない場合には、香典を郵送するという方法もあります。その際には必ず現金書留を使い、香典袋に入れた状態で送付します。添える手紙には、欠席の理由と、故人への哀悼の意、ご遺族への配慮を簡潔に述べましょう。重ね言葉や「死」「苦」といった表現を避けることが大切です。

香典辞退の申し出があった場合の対応

香典辞退の申し出がある場合には、その意向を尊重するのがマナーです。遺族側の希望に反して香典を渡してしまうと、返礼や対応の手間が発生し、かえって負担をかけることになります。それでも感謝や弔意を示したいと考える場合には、供花やお供え物を贈る方法もありますが、その場合でも事前に確認を取ることが大切です。自己判断で贈ることは避けましょう。

まとめ

香典は、故人を偲び、遺族への思いやりを表す大切な礼儀です。金額は関係性や年齢、宗教によって異なり、香典袋や表書きにも注意が必要です。袱紗(ふくさ)に包み、丁寧な挨拶とともに両手で渡すのが基本で、服装や持ち物にも配慮しましょう。縁起の悪い数字を避け、郵送や辞退時の対応も含め、細やかな心遣いが求められます。正しいマナーを知っておくことで、急な場面でも落ち着いて対応でき、敬意をきちんと伝えることができます。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」