葬儀や法要の場では、香典袋を使うことが多くありますが、いざという時にその書き方を正しく把握していない方も少なくありません。書き方を誤ってしまうと、遺族に対して無礼な印象を与えることもあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。この記事では、香典袋の書き方や金額の正しい記入方法、宗教ごとに異なる表書きの選び方、連名で香典を渡す場合の記載方法や注意点について詳しく解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

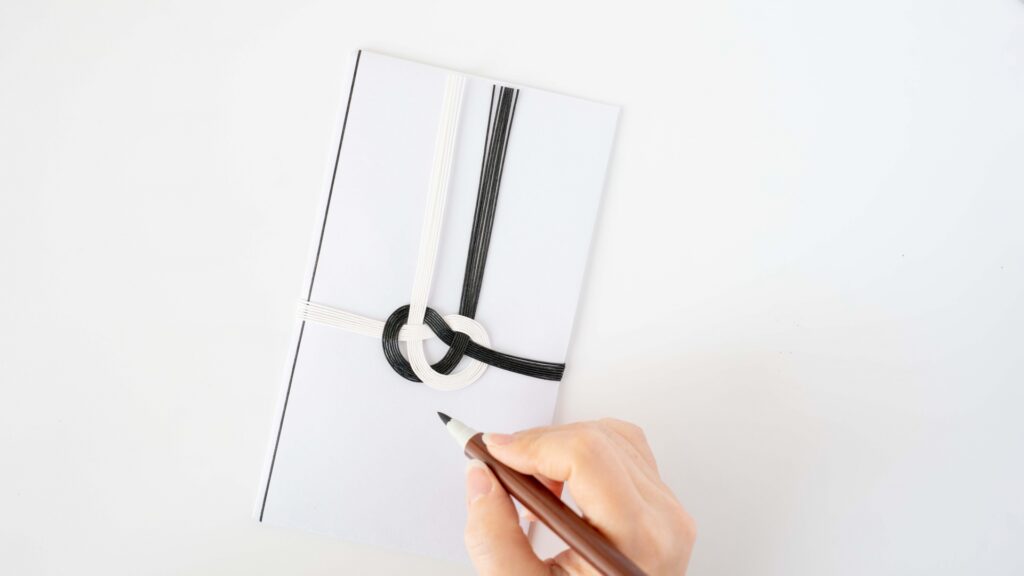

香典袋の書き方

香典袋の記入形式は2種類

香典袋の記入方法は、大きく分けて「中袋があるタイプ」と「中袋がないタイプ」の2種類に分類されます。それぞれの構造によって、どこに何を書くべきか、そして書く際の注意点も異なります。香典袋は単なる形式的なものではなく、故人や遺族への思いやりを示す手段でもあるため、正確かつ丁寧に記入することが大切です。

中袋がある香典袋の場合

中袋付きの香典袋では、現金は中袋に入れ、必要な情報はすべて中袋に記入します。外袋には表書きと氏名のみを記入すれば十分で、裏面に何かを書く必要はありません。中袋の表面には包んだ金額を大字(旧漢字)で縦書きし、「金 壱萬圓也」などと書きます。大字は改ざんを防ぐために使われ、「壱」「弐」「参」などを使用します。裏面には、郵便番号・住所・氏名を縦書きで正確に記入します。

中袋がない香典袋の場合

中袋が付いていない香典袋を使う場合は、金額や住所、氏名などの必要事項を外袋に直接書き入れる形になります。この形式は、地域によって「不幸が重なる」とされる二重封筒を避ける風習に沿ったものです。表面には水引の下にフルネームを縦書きで記載し、略さず丁寧に書くのが礼儀です。裏面には郵便番号、住所、金額をそれぞれ縦書きで記入します。記入欄が設けられていない無地の袋では、裏面の左側から「金額→郵便番号→住所→氏名」の順に整えて書くのが一般的です。

金額の正しい記入方法

改ざんを防ぐ金額の書き方

香典袋に書く金額は、大字(旧漢字)で表記するのが正式な形式とされています。これは数字を改ざんされにくくする目的があり、「壱」「弐」「参」「伍」「仟」「萬」などの文字が使われます。たとえば1万円であれば「金壱萬圓也」となり、5,000円の場合は「金伍仟圓也」といった表記が一般的です。見た目の整い方や読みやすさにも配慮し、丁寧に書くことが大切です。

不吉な数字は避ける

香典袋に書く金額には、「肆(四)」「玖(九)」といった忌み数を避けるのが一般的です。これらは「死」や「苦」を連想させるため、弔事には不向きとされます。代わりに、3,000円や5,000円、1万円などの奇数金額がよく選ばれます。金額だけでなく、その意味にも気を配ることが大切です。

「金」と「圓」「也」を添える

金額の前には「金」を添え、文末には「圓」や「也」を書き加えることで、丁寧さと格式を備えた表現になります。「也」には「これ以上ではない」という意味が込められており、金額を締めくくる役割も果たします。文字の間隔には適度な余裕を持たせ、整った見た目と読みやすさにも気を配ることが大切です。

宗教別の表書きと香典袋の選び方

宗教によって表書きは異なる

香典袋の表書きは、故人の宗教や宗派によって適切な言葉を選ぶ必要があります。仏式では、「御霊前」は通夜や葬儀、四十九日までの法要で用いられ、「御仏前」は四十九日を過ぎたあとの法要で使われるのが一般的です。これらを誤って使用すると失礼にあたるため、事前に確認してから記入することが大切です。

神式とキリスト教の表書き

仏教以外の宗教でも、それぞれに適した表書きがあります。神式の場合は「御玉串料」または「御神前」と書くのが正式です。キリスト教では、カトリックの場合は「御ミサ料」、プロテスタントでは「御花料」となります。宗教の違いに無関心な表現を選ぶと、遺族に不快な印象を与える可能性があるため、必ず確認して使い分けましょう。

香典袋のデザインにも注意する

香典袋には宗教的なモチーフがデザインされていることがあります。たとえば、仏式の袋には蓮の花が、キリスト教用には十字架が印刷されている場合があります。こうしたデザインにも意味が込められているため、表書きだけでなく見た目にも配慮し、宗教にふさわしい香典袋を選ぶようにしましょう。デザインと表書きの不一致は失礼にあたることがあるため、慎重に選ぶことが必要です。

連名で香典を出す際の正しい書き方と注意点

夫婦で香典を出す場合の書き方

夫婦連名で香典を出すときは、水引の下に夫のフルネームを書き、その左側に妻の名前だけを添えるのが一般的です。妻が夫の代理で参列する場合には、夫の名前の左横に「内」と記載し、代理出席であることを示します。住所や氏名は中袋の裏面、もしくは香典袋の裏側に丁寧に記入します。

2人から3人で連名にする場合

友人や職場関係の人たちと連名で香典を出す際、人数が2〜3人であれば、氏名は右から左へ順番に縦書きで記載します。目上の人を右側に配置するのが基本のマナーです。中袋の裏面には、それぞれの住所と氏名、負担した金額を明記しておくと、香典返しを手配する際に遺族の手間を減らすことができます。

4人以上の場合の記載方法

4名以上で香典を出す際は、表面に代表者の名前を記し、その左下に「外一同」と書き添えるのが通例です。ほかの方の氏名や住所、金額は中袋の裏面や別紙にまとめて記し、香典袋に同封します。表面はすっきりと整い、必要な情報は遺族に正しく伝わります。記載漏れがないよう、事前の確認も忘れずに行いましょう。

連名記載の注意点

香典袋に記載できる名前は3人までが目安とされており、それを超える場合は「外一同」と書き添え、全員の情報は別紙にまとめて添付する形が適切です。中袋や別紙には、住所・氏名・金額を正確に記載し、香典返しの手配に支障が出ないように配慮します。筆記具は細字の黒インクを使い、丁寧で読みやすい文字で記入することが大切です。

まとめ

香典袋の書き方には、中袋の有無や金額の記載方法、宗教ごとの表書き、連名での書き方など、場に応じた細かなマナーがあります。金額は大字で縦書きし、不吉な数字は避けることが基本です。表書きや袋のデザインは宗派に合わせて選び、連名で出す際は人数に応じて記載方法を変え、必要な情報を正確に記入することで、遺族への負担を軽減し、心のこもった弔意を伝えることができます。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」