初盆(新盆)は、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆であり、家族や親族が集まって手厚く供養する特別な行事です。一般的なお盆とは異なり、初盆には多くの親族や関係者が集まり、僧侶を招いて読経を行うなど、本格的な法要が執り行われることが多いのが特徴です。この記事では、初盆における香典の金額相場、表書きの正しい書き方、香典のマナーや当日の服装について詳しく解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

関係性に応じた初盆の香典相場

故人との関係が親密な場合

香典の金額は、故人との距離感によって大きく異なります。たとえば、両親や兄弟姉妹といった非常に親しい関係であれば、1万円から3万円程度が一般的です。祖父母や孫にあたる場合は、5,000円から1万円が目安となります。また、叔父や叔母などのやや遠い親族についても、5,000円から1万円程度が妥当な範囲とされています。

親族以外の立場から包む場合

友人や近所の方など、親族以外の関係であっても初盆に招かれることがあります。その場合、香典の金額は3,000円から1万円の範囲で準備するのが一般的です。年齢層に応じた目安としては、20代では3,000円から5,000円、30代以上では5,000円から1万円を目安にすると良いでしょう。故人との親密さが高い場合には、やや高めの金額を包むことも失礼にはあたりません。

会社関係者としての香典金額

職場関係者として参列する場合も、香典の金額は3,000円から1万円の範囲が標準です。会社の仲間数人で連名として出す場合には、1人あたり1,000円から5,000円を出し合い、合算して渡すことがよくあります。会社名義で出す際には、「〇〇一同」と記すことで、礼儀にかなった対応ができます。相手の立場や社内での関係性に応じて、適切な金額を判断しましょう。

表書きと名前の正しい書き方

宗派に合わせた表書き

香典袋の表書きは宗教・宗派によって異なります。初盆で仏教の場合は、宗派ごとの習慣に応じて「御仏前」や旧字の「御佛前」が用いられます。浄土真宗では「御霊前」は使わず、「御仏前」や「御香典」とするのが適切です。文字は薄墨で記すのが一般的です。また、宗派が分からない場合や判断に迷うときは、「御供物料」とすることで幅広く対応できます。なお、親族が提灯代を包む際には、「御仏前」とは別に「御提灯代」として分けて渡すのが丁寧です。

名前の書き方の基本

香典袋に名前を記す際は、見た目の整え方や形式に気を配ることが大切です。基本的には、水引の下の中央にフルネームを筆や筆ペンで記載し、表書きよりやや小さめに書くと上品に見えます。夫婦で連名とする場合は、中央に夫のフルネームを記し、その左側に妻の下の名前を添えるのが一般的です。また、会社名義や複数人で出す場合は、代表者の名前を中央に書き、他の人の名前を左に並べるか、「〇〇一同」と記す形でも問題ありません。形式的な部分にも丁寧さを忘れずに対応することが、相手への心配りとなります。

香典袋を書く際の配慮

香典袋の表書きや名前の書き方は、遺族への心配りを示す大切な部分です。特に宗教に関わる表現には気をつけたいところで、誤った書き方はマナー違反になりかねません。小さなことに見えても、丁寧に準備された香典袋は、故人とご遺族への敬意をきちんと伝える手段になります。しっかりと確認し、落ち着いて記載することが大切です。

香典を包む際のマナーと注意点

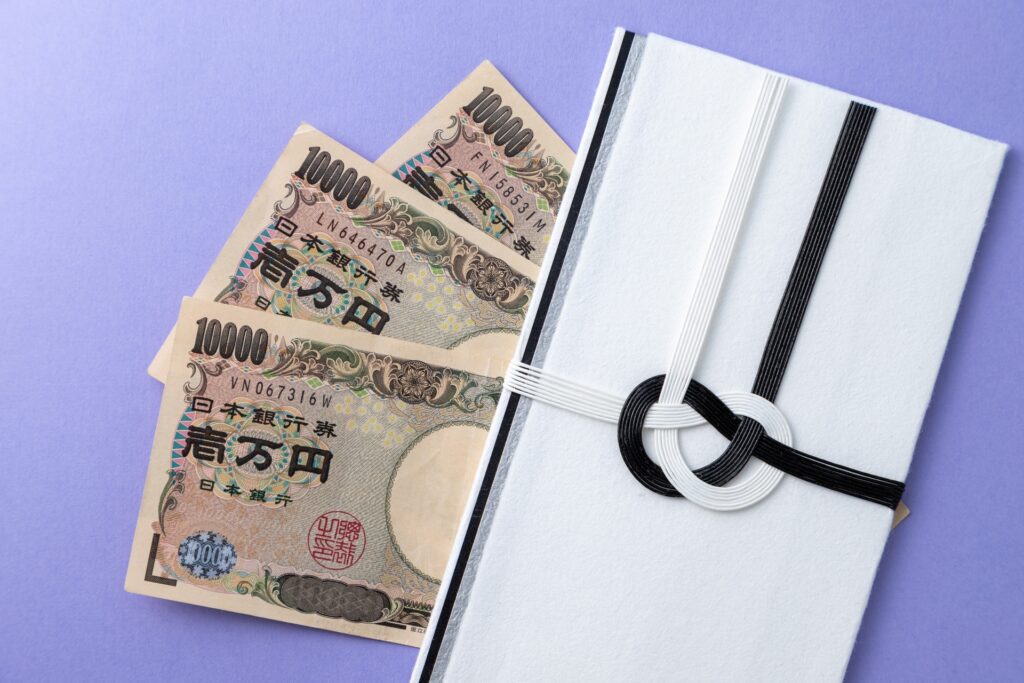

香典にふさわしいお札

香典には新札ではなく、やや使用感のあるきれいなお札を使うのが一般的です。新札は「準備していた=不幸を予期していた」と受け取られることがあるため、避けるのが無難です。どうしても新札しか用意できない場合は、軽く折り目をつけてから使うとよいでしょう。お札は肖像画が裏側で下向きになるように入れるのが基本で、複数枚ある場合は向きを揃えて丁寧に扱います。

香典袋は袱紗で包む

香典袋はそのまま持たず、袱紗に包んで持参します。寒色系(紫・紺・グレー)の袱紗を使い、布タイプなら右→下→上→左の順に折りたたみます。袋型は左開きにしてポケットに差し込みましょう。渡す際は、袱紗から香典袋を丁寧に取り出し、表書きが相手に見えるように手渡します。動作も丁寧に行うことが大切です。

香典は挨拶時に渡す

初盆の法要では受付がないことも多いため、香典は施主に挨拶するタイミングで渡すのが一般的です。「心ばかりですが、仏前にお供えください」と一言添えると印象が良くなります。施主が不在のときは、仏壇に手を合わせた後、香典袋を仏壇の左側に表書きが見える向きで置いておきましょう。

初盆の服装と持ち物のマナー

喪服または黒を基調とした装い

もっとも適しているのは喪服ですが、黒やダークグレーのスーツやワンピースでも問題ありません。「平服でお越しください」と案内があっても、ジーンズやTシャツなどのカジュアルな服装は避けるべきです。露出の多い服や派手な色合いのものも不向きで、あくまでも厳かな場にふさわしい雰囲気を意識しましょう。女性はアクセサリーを控えめにし、靴やバッグも黒で統一すると印象が良くなります。男性は黒いスーツに白いシャツ、黒いネクタイといったシンプルで落ち着いた服装が適しています。

数珠は忘れずに持参する

仏教形式の法要では、数珠は必須の持ち物とされています。焼香や読経の際に使うため、忘れずに携帯しましょう。宗派によって形式に違いはありますが、一般的な略式数珠であれば多くの場面に対応可能です。バッグに入れたままにせず、手に持って参列するのが正式なマナーです。

まとめ

初盆は故人を偲び、丁重に供養する大切な行事です。香典の金額は関係性に応じて選び、宗教や宗派に合った表書きを使うことが礼儀となります。名前は丁寧に記載し、新札は避け、袱紗に包んで持参するのが基本です。服装は喪服または黒を基調とした礼服が適しており、数珠など必要な持ち物も事前に確認しておきましょう。こうした細やかな配慮が、ご遺族への思いやりと故人への敬意を表すことにつながります。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」