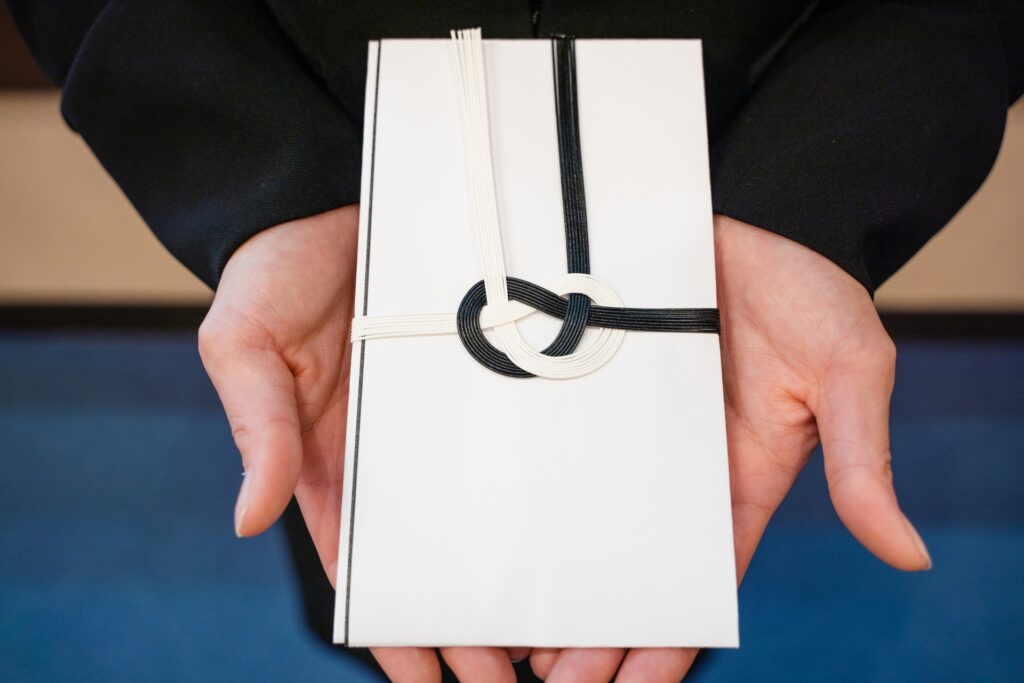

通夜や葬儀の場で用意する香典は、一般的に個人で準備するものとされていますが、夫婦や家族、職場の同僚や友人グループなど、連名で香典を出すことも珍しくありません。ただし、連名で出す際には適切な形式や気遣いが求められ、関係性ごとの正しいマナーを知る必要があります。書き方や金額、香典返しの取り扱いなどを誤ると、かえって失礼になってしまうおそれもあります。この記事では、香典を連名で出す際に必要となる基本的なマナーや注意点を関係性ごとに解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典は連名でも差し支えない

弔意の形として受け入れられている

香典を連名で出すことは、複数人の想いをひとつにして届ける方法として多くの場面で使われています。夫婦や家族、職場の同僚、友人グループなど、個別ではなくまとめて渡すことで、遺族への負担も軽減される側面があります。

状況や関係性によって判断する

ただし、連名で出すか個別に出すかは、故人との関係性や参列者の事情によって判断するのが基本です。誰かが勝手に決めるのではなく、事前に関係者同士で相談して決めることで、気まずさや誤解を防ぐことができます。

連名で香典を用意する際の基本的な作法

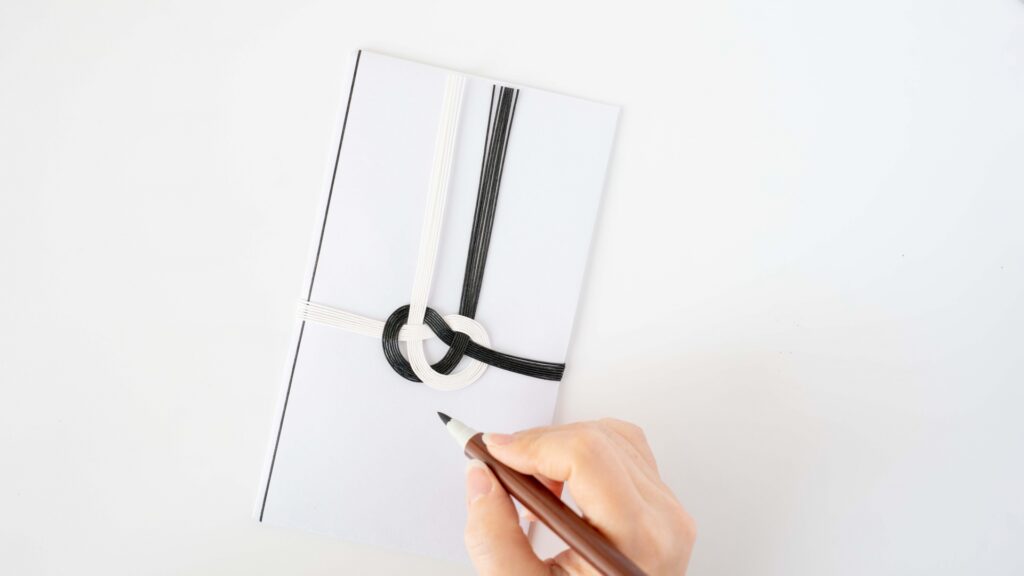

香典袋の名前の書き方と順序

香典を連名で出す場合、3名以内であれば香典袋の表に全員の名前を記載できます。名前は、目上の人を右から順に並べるのが基本で、4名以上になる場合は、代表者の名前を中央に記し、その左に「他一同」や「〇〇一同」と添える形式が一般的です。職場やグループでの連名の場合には「〇〇部一同」などと記し、全員の氏名や関係性を記載した用紙を添えて中袋に同封するのが正式な対応とされています。

中袋に記載する情報と書き方

中袋の表面には、包んだ金額を漢数字で「金壱萬圓」などと記載します。裏面には住所と氏名を明記します。連名で香典を出す際は、全員の情報をわかりやすく記載した用紙を別紙で添えるのが、連名で香典を出す際の基本的なマナーです。名前だけでは誰なのか判別しづらいこともあるため、職場名や旧姓などを併記しておくと親切です。受け取る側が混乱しないよう、情報は見やすく整理して添えるようにしましょう。

関係性ごとに変わる連名のマナー

夫婦で連名にする場合

夫婦連名の場合は、夫のフルネームを中央に書き、その左側に妻の名前だけを添えるのが基本です。姓は夫と同じとみなされるため、省略されるのが一般的です。妻が代理で参列する場合は、夫の名前の左下に「内」と書き、代理であることを示します。

家族や兄弟で出す場合

家族や兄弟で香典を出す場合も3名までは連名で問題ありません。年齢順に右から左へ記載し、4名以上の場合は代表者の名前に「他一同」と添えて対応します。別居している兄弟などは、個別に香典を用意する方が自然です。

職場で連名にする場合

職場の同僚や部署で香典をまとめる場合、人数によって表記方法を変えるのが適切です。3名以内であれば全員の名前を記載し、4名以上では「〇〇部一同」などの表現を使います。別紙で全員の詳細を伝えることが重要で、香典返しの手間を考慮して辞退の意向も添えると良い印象を与えます。

友人グループで出す場合

友人同士で香典を出すときは「友人一同」や「有志一同」などの記載をし、代表者の名前だけを表に出し、詳細は別紙で補います。個々の金額を1,000円〜2,000円程度に設定し、全体で5,000円や1万円などの奇数になるよう調整することが望ましいです。

香典返しを辞退する場合

香典返しの負担を考慮する

連名で香典を渡すと、遺族が誰にどのように返礼すべきかを悩むケースがあります。特に人数が多い場合には、一人ひとりに返すための品物の準備や住所の確認など、香典返しの負担が大きくなります。そうした状況を考慮し、あらかじめ香典返しを辞退する意志を伝えることで、遺族への思いやりを形にすることができます。

辞退の意志は一筆添えて丁寧に伝える

香典返しを辞退する場合は、香典袋の中袋や同封の別紙に、丁寧な言葉でその意志を伝えるのが一般的です。たとえば「香典返しなどのお気遣いは無用に願います」や「御礼等のお心遣いには及びませんようお願い申し上げます」といった表現がよく使われます。このような一文を添えるだけで、形式的なお返しよりも気遣いを重視した対応であることが相手に伝わります。

代表者がまとめて伝える

職場や友人グループなど、複数人で香典を出す場合は、香典返しを辞退する意志についても代表者がまとめて伝えるとよりスムーズです。代表者が中袋や別紙に辞退の言葉を記しておけば、遺族も混乱せずに対応でき、結果としてお互いにとって負担の少ない弔意の伝え方になります。

香典を連名で出す際の注意点

縁起の悪い数字は避ける

香典の金額に「4(死)」「9(苦)」が含まれるのは縁起が悪いとされ、マナー違反と受け取られることがあります。たとえば4,000円や9,000円などは避け、これらの数字が含まれない金額を選ぶようにします。香典はあくまで故人への敬意と遺族への弔意を示すものであるため、こうした細かな点にも気を配ることが大切です。

香典の金額は奇数を選ぶ

弔事では「偶数=繰り返す」という意味合いがあるため、偶数は避けるのが一般的です。奇数である3,000円、5,000円、7,000円などの金額が無難であり、より配慮の行き届いた印象を与えます。特に連名で香典を用意する場合、合計金額が偶数にならないように調整しておくと安心です。

紙幣の状態にも配慮する

香典に使うお札は、使い古したものが望ましいとされていますが、汚れがひどい紙幣や破れたお札は避けるべきです。新札しか手元にない場合は、あらかじめ折り目をつけるなどして、「前もって準備した印象」を和らげる配慮が必要です。清潔感のあるお札を丁寧に扱うことが、相手への敬意につながります。紙幣の扱いひとつにも、故人への思いやりと遺族への礼儀があらわれるため、細部まで気を抜かないように心がけましょう。

まとめ

香典を連名で出すことは、夫婦や家族、職場や友人同士で弔意を表す自然な方法です。ただし、表書きの名前の順や中袋の記載方法、金額設定には細やかなマナーが求められます。金額は奇数を選び、縁起の悪い数字や偶数を避けるのが基本です。紙幣は清潔なものを用意し、新札を使う場合は折り目をつける配慮が必要です。また、香典返しの負担を考慮し、辞退の意向を伝えることも大切な心づかいの一つです。関係性や状況に応じて丁寧に対応し、遺族に失礼のないよう心を込めて香典を用意しましょう。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」