香典を準備する場面では、金額の目安や袋の選び方、渡す際の作法など、考えるべきことがいくつもあります。そうした点に不安を感じる方もいるかもしれません。香典は遺族に対する哀悼の気持ちを表すものですが、その表し方を誤ると意図せず失礼にあたってしまうこともあります。この記事では、香典にふさわしくない金額と正しいマナー、注意点について詳しく解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典にふさわしくない金額

偶数の香典は避ける

香典の金額として避けるべきとされるのが「偶数」です。偶数は「割り切れる」ことから、「縁が切れる」ことを連想させるため、葬儀という場にはそぐわないとされています。そのため、2万円や4万円といった金額は注意が必要です。

忌み数は香典金額に適さない

「4(死)」や「9(苦)」といった数字は、弔事の場にふさわしくないとされる典型的な忌み数です。香典で「4,000円」や「9,000円」、あるいは「4万円」といった金額を包むことは避けた方が無難です。

高額な香典はかえって失礼になる

香典に多くの金額を包めば良いというわけではありません。相場を大きく超える金額は、遺族が香典返しに悩むことになり、かえって迷惑になる場合もあります。また、弔事では「重なる」が忌避されるため、高額な香典は「不幸が重なる」と捉えられる可能性もあります。

現代では2万円の香典も一般的に

従来は避けられてきた2万円という金額も、現在では受け入れられつつあります。1万円では少ないが3万円では多すぎるという判断から、2万円を選ぶ方も増えてきました。気になる場合は、1万円札1枚と5千円札2枚など奇数枚になるようにすると、配慮が伝わります。

香典に包む金額の相場

関係性に応じた香典の金額

香典に包む金額は、故人との関係の深さによって変わってきます。最も高額になるのは両親で、一般的には5万円から10万円が目安です。兄弟姉妹は3万円から5万円、祖父母であれば1万円から3万円ほどが多く、おじ・おばの場合は1万円から2万円程度が妥当とされています。これらの金額はあくまで一つの基準であり、地域の慣習や家ごとの考え方によって差があります。

知人や職場関係に対する香典の相場

親族以外の方に対する香典は、控えめな金額が一般的です。友人や職場関係の方には、5,000円から1万円の範囲で包まれることが多く、特別に親しかった場合を除けば十分とされています。近所の方や町内会のつながりの場合は、3,000円から5,000円程度が目安です。関係性に応じて調整することが望ましいです。

自身の立場を踏まえた香典の目安

香典の金額は、贈る側の年齢や社会的な立場によっても変わってきます。学生や就職間もない若い方であれば、経済的な事情を考慮して、3,000円から5,000円程度でも差し支えありません。年齢が上がるにつれて、相場に合わせた金額を包む意識が求められますが、無理をして高額にする必要はありません。自分の状況に合った、無理のない範囲で準備することが、最も大切な配慮になります。

香典袋の書き方

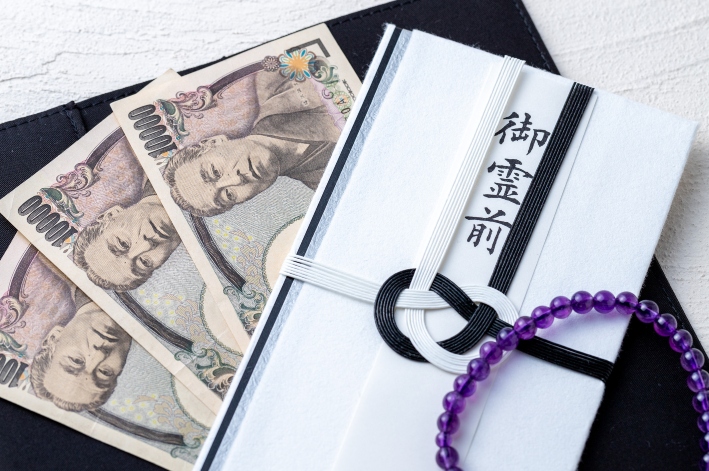

香典袋の構造と基本的な役割

香典袋は「外袋」と「中袋」の二重構造になっており、外袋には表書きと名前を記載します。中袋は現金を入れる封筒で、表に金額、裏に住所と名前を書くのが基本です。包む金額に合わせて、香典袋の見た目にも配慮することが大切です。過剰に華やかすぎたり、簡素すぎる袋は避けましょう。

宗教や宗派に合わせた表書きの選び方

仏式の場合

仏教の葬儀では、通夜や葬儀の場では「御霊前」を使用するのが一般的です。四十九日以降の法要では「御仏前」や「御佛前」と記すのが基本です。ただし、宗派によって表記の使い分けが異なることもあるため注意が必要です。

浄土真宗の場合

浄土真宗では「御霊前」は使わず、最初から「御仏前」と書くのが正しいとされています。これは浄土真宗の教義により、死後すぐに仏になるという考え方があるためです。表書きの選び間違いには注意が必要です。

神道の場合

神式の葬儀では、「御玉串料」や「御神前」といった表書きが用いられます。香典という言葉は仏式の用語のため、神道では使用を避け、神事にふさわしい書き方を心がけましょう。

キリスト教の場合

キリスト教の葬儀では、「御花料」「献花料」「御ミサ料」などの表書きが使われます。プロテスタントとカトリックで表現が分かれる場合もあるため、事前に確認しておくとより丁寧です。

名前と金額の正しい書き方

外袋には縦書きでフルネームを記載し、表書きの下中央に整えて書きます。中袋には表面に旧漢数字で金額(例:「金壱萬円」)、裏面に住所と名前を記入します。旧漢数字は金額の改ざん防止と丁寧さの表れとされ、香典では基本的な形式です。筆ペンが理想ですが、濃いインクのサインペンでも問題ありません。ボールペンや鉛筆は避けましょう。

香典の正しいマナー

金額に合った香典袋の選び方

香典袋は、包む金額に見合ったものを選ぶことが重要です。5,000円程度であれば、水引が印刷された簡素なタイプが適しています。1万円から5万円の場合は、黒白や双銀の水引が結ばれた袋が一般的です。5万円を超える高額を包む際には、大判で格式のある香典袋を用いるのが礼を尽くす形となります。

お札の入れ方と枚数の配慮

香典に入れるお札は、向きや枚数にも配慮が求められます。お札の肖像画が裏向きかつ下向きになるように中袋へ入れるのが基本です。これは「顔を伏せて哀悼の意を示す」という意味が込められているためです。また、新札は準備していた印象を与えてしまうことから、弔事にはふさわしくないとされています。やむを得ず新札を使う場合は、一度折り目を付けてから使用するのが配慮とされています。

袱紗で包んで持参する際のマナーと色の選び方

香典袋はそのまま持参するのではなく、袱紗に包んで持ち歩くのが正式な作法です。袱紗は絹やちりめんで作られた布で、香典袋を保護し丁寧に扱うために使います。弔事では、紫・紺・グレーなど落ち着いた色を選ぶのが適切です。

受付での香典の渡し方と適切な言葉

香典を渡す際は、受付で袱紗から香典袋を取り出し、表書きが相手に正面を向くように整えたうえで、両手で丁寧に差し出します。その際、「このたびはご愁傷さまでございます」など、お悔やみの気持ちを一言添えるのが望ましい対応です。香典は片手で渡すのではなく、必ず両手を添えて渡すことが基本的なマナーです。

香典に関する注意点

参列できない場合の対応

葬儀に出席できない場合は、香典を現金書留で郵送する方法が一般的です。香典袋に現金を包み、あわせてお悔やみの言葉を簡単に記した手紙を添えます。「このたびはご愁傷さまです」「参列できず申し訳ありません」といった短い言葉でも、丁寧な気持ちが伝わります。送る際には、香典袋が折れたり汚れたりしないよう、厚紙で補強するなどの配慮を加えるとより丁寧です。形式ばかりを気にするのではなく、気持ちが伝わることが大切です。

連名で香典を出す場合

香典を複数人で出す場合は、人数によって書き方を使い分ける必要があります。3人までなら名前を横に並べて記入し、4人以上になる場合は「○○一同」と記し、別紙に全員の名前や所属を書いて中袋に同封します。会社や団体として出す場合も同様の形式が一般的です。受け取る側にわかりやすく伝わるように整えることが、香典返しなどのやりとりにも配慮を示すことになります。

地域や家庭による考え方の違い

香典に関するマナーや慣習は、地域や家庭ごとに違いがあります。金額の相場や香典袋の書き方、香典返しの習慣などが異なる場合も多く、一律では判断できません。自分が正しいと思っていても、相手の家では違う受け止め方をされることもあるため、不安があるときは事前に家族や年長の親族に確認しておくと安心です。小さな確認でも、誠実な印象につながります。

まとめ

香典は、金額や袋の形式、表書きの書き方などに気を配ることが大切です。偶数や忌み数を避け、関係性や立場に応じた金額を選ぶことが基本です。香典袋の扱いやお札の入れ方、袱紗の使用など、マナーを正しく理解し、丁寧な気持ちで準備しましょう。参列できない場合や地域ごとの違いにも配慮し、心のこもった対応を心がけることが大切です。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」