香典を用意する際は、金額の目安だけでなく、宗教や宗派に応じた香典袋の選び方や書き方、お札の向き、渡し方まで細かな作法に注意が必要です。これらは一見些細でも、故人を偲ぶ場では参列者の気遣いとして相手に伝わります。遺族への敬意をきちんと表すためにも、正しい手順を事前に確認しておきましょう。この記事では、香典の金額の目安や正しい香典袋の選び方、渡し方のマナーについて解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典に包む金額の目安

関係性によって異なる香典の金額

香典の金額は、故人との関係の深さや参列する儀式の規模に応じて決まります。両親に対しては3万円から10万円程度が一般的であり、兄弟姉妹なら1万円から5万円、祖父母に対しては5,000円から3万円程度が目安となります。親戚の叔父や叔母には5,000円から2万円、友人や知人の場合は3,000円から1万円が妥当です。会社関係の参列であれば、5,000円から1万円が標準的です。

法要の規模や内容で変わる金額設定

初七日や四十九日、一周忌など、節目の法要では通常より高めの香典が包まれます。さらに、法要後に会食が行われる場合には、その費用も考慮して香典額を5,000円から2万円ほど上乗せするのが一般的です。会食に招かれているかどうかで包む金額が異なる点も覚えておくと良いでしょう。

宗教や金額に合わせた香典袋の選び方

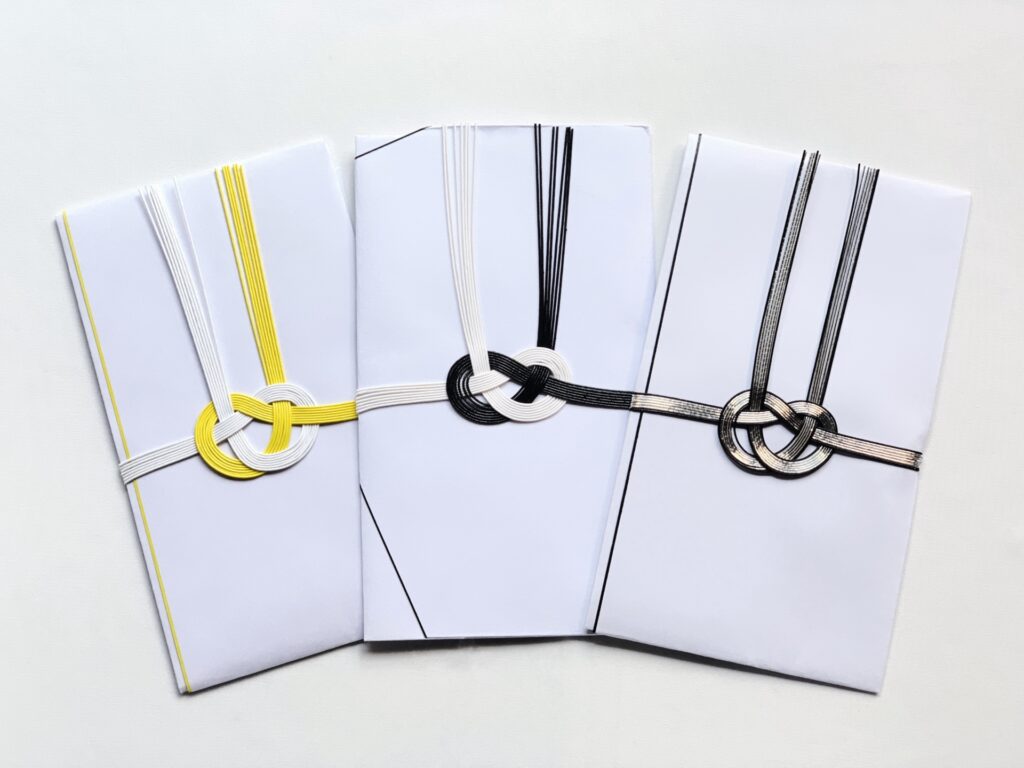

宗教によって異なる香典袋の形式

仏教では蓮の花があしらわれたものや無地の袋に黒白、または双銀の結び切りの水引が施された香典袋が使われます。四十九日以前の法要では「御霊前」、それ以降は「御仏前」と表書きします。浄土真宗では故人がすぐ仏になるとされるため、初めから「御仏前」を用います。神道では、表書きに「御玉串料」や「御神前」といった言葉を用いるのが適しており、香典袋は無地のものを使います。キリスト教では水引のない白い香典袋が用いられ、表書きは「御花料」「献花料」などとなります。

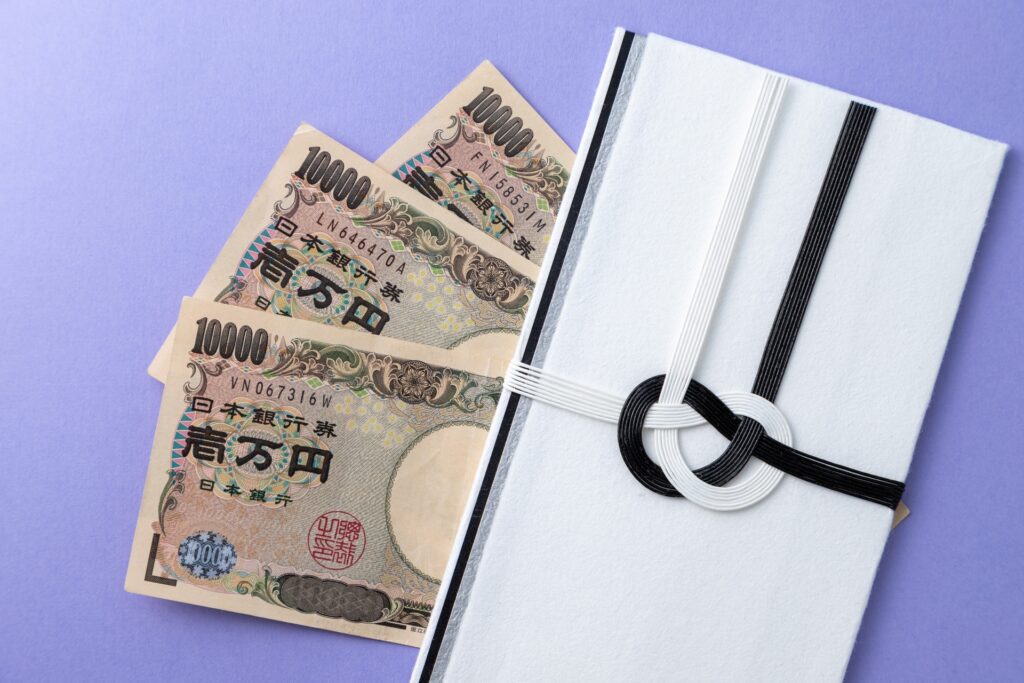

金額ごとに選ぶ香典袋の形式

香典に包む金額が5,000円程度であれば、印刷された水引の簡易な香典袋でも問題ありません。ただし1万円を超える金額を包む場合には、実際に水引が付いたものを用いるべきです。さらに5万円以上の高額になると、双銀の水引が結ばれた格式高いものを選ぶ必要があります。

香典袋の書き方とお札のマナー

外袋には表書きと氏名を記載する

香典袋の外袋には、中央上部に宗教や宗派に応じた表書きを縦書きで記し、その下に自分の氏名を、表書きよりやや小さな文字で記入します。会社名義で香典を出す場合は、氏名の上に会社名や役職を添えるのが丁寧です。夫婦連名の場合は、夫の氏名を主として記載し、左側に妻の名前を添える形が一般的です。3名以内の連名は、立場の高い人を右側にして順に記入します。4名以上の場合は代表者の氏名を記し、その横に「外一同」と添え、中袋に全員分の氏名・住所・金額の内訳を記載した明細を同封します。

中袋には金額と連絡先を正しく記載する

中袋に記載する金額には、旧漢数字(大字)を用いるのが一般的です。1万円の場合は「金壱萬圓也」、5,000円の場合は「金伍阡圓也」といったように記します。金額は中袋の表側中央に縦書きで記載します。裏面の左下には、差出人の住所と氏名を縦書きで記入し、郵便番号は右上に書くのが基本的な形式です。

お札は状態と種類に配慮する

香典には新札を避けるのが一般的なマナーです。なぜなら、新札を使用すると、あらかじめ訃報に備えて準備していた印象を与えてしまう可能性があるためです。ただし、法要のように日程があらかじめ決まっている行事であれば、新札を使っても問題視されることは少ないとされています。それでも、完全な新札ではなく、少し折り目をつけるか、比較的きれいな古札を選ぶと無難です。

正しいお札の向き

香典袋にお札を入れる際は、肖像のある面を内側にし、人物が下向きになるように入れるのが礼儀とされています。この向きには、故人を悼む気持ちを静かに示すという意味合いがあります。2枚以上のお札を入れる場合は、向きを揃えて丁寧に重ねるようにしましょう。

香典の渡し方のマナー

香典を直接渡す場合

香典は袱紗に包んで持参し、葬儀や法要の受付で一礼してから手渡します。袱紗は紫やグレー、紺などの落ち着いた色を使いましょう。香典袋を袱紗から取り出し、表書きが相手から読める向きになるように両手で差し出します。その際には「このたびはご愁傷様でございます。どうぞお納めください」といった言葉を添えるのが丁寧です。

郵送で香典を送る場合

参列できない場合は、香典を現金書留で郵送することが可能です。香典袋に現金を入れ、お悔やみの言葉を書いた手紙を添えて送るのが礼儀です。送付先は遺族の自宅または葬儀場宛てにし、宛名は喪主の名前を記載します。普通郵便での現金送付は法律違反にあたるため、必ず現金書留を使いましょう。

香典袋のマナーと注意点

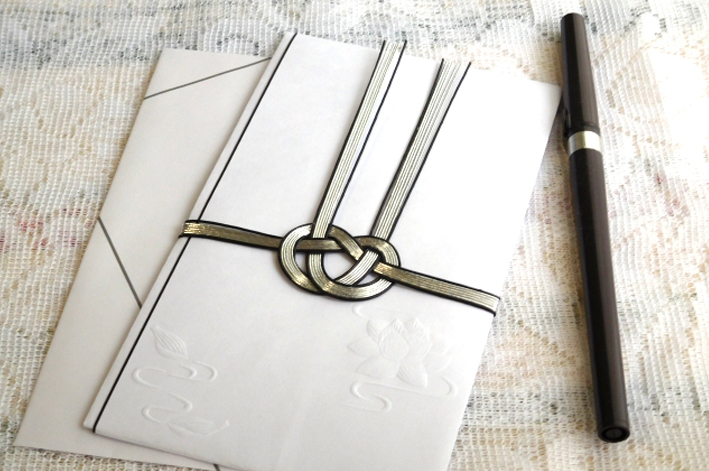

薄墨と濃墨の使い分け

葬儀で使用する香典袋の表書きは、薄墨を使うのが一般的とされています。これは、急な訃報に対する動揺や悲しみの感情を表現するための伝統的な配慮です。一方で、法要の場合は日程があらかじめ決まっているため、薄墨ではなく通常の濃い墨を使っても問題ありません。文字は筆ペンや毛筆で手書きするのが最も丁寧とされますが、筆書きが苦手な場合には慶弔用のスタンプを使うという手段もあります。ただし、相手によってはスタンプを形式的と感じる場合もあるため、できれば手書きを心がけるのがよいでしょう。

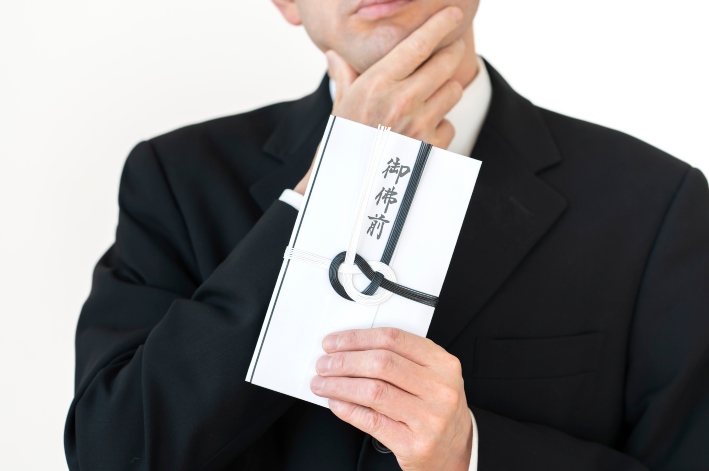

宗教別に異なる香典袋の表書き

香典袋の表書きには、故人やご遺族の宗教に合った言葉を用いる必要があります。仏教では、四十九日までは「御霊前」、それ以降は「御仏前」とするのが一般的ですが、浄土真宗では故人がすぐに仏になるという考え方があるため、葬儀のときから「御仏前」と書くのが適当とされています。神道の場合は「御神前」や「御玉串料」、キリスト教では「御花料」や「献花料」が一般的です。宗教が不明な場合や判断に迷う場面では、「御香典」や「御香料」といったどの宗派にも通用しやすい言葉を使用するのが無難です。

まとめ

香典を用意する際には、金額の相場だけでなく、香典袋の選び方や書き方、宗教ごとの表書き、お札の入れ方や渡し方まで、丁寧なマナーが求められます。どれも遺族への敬意や弔意を表す大切な要素です。この記事で紹介したポイントを押さえ、形式だけでなく心を込めた対応を心がけることが、故人を偲ぶ上で何より大切です。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」