葬儀では地域の方々や親族、友人など多くの支えがあります。中でも町内会や世話役として協力してくれた方々には、感謝の気持ちをどう伝えるか悩むこともあるでしょう。香典返しの有無やお礼の仕方は地域や関係性によって異なるため、丁寧な対応が求められます。この記事では、葬儀で手伝ってくれた方々へのお礼の伝え方や、香典返しに関する基本的なマナーと注意点について解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

葬儀後の感謝の伝え方

協力してくれた方へのお礼のタイミング

葬儀の運営には受付や案内、台所作業など多くの役割があり、多くの人の協力が欠かせません。こうした方々へのお礼は、できるだけ早く伝えるのが礼儀です。理想的なのは、葬儀の翌日か翌々日に直接訪問して感謝の言葉を伝えることです。訪問が難しい場合でも、初七日までには挨拶を済ませるようにしましょう。訪問前には電話で予定を伝え、相手の都合に配慮するのが基本です。服装は喪服でなくても、黒や紺など控えめな色合いのスーツやワンピースであれば問題ありません。

お礼の金額と品物の目安

お礼は現金の「心付け」または品物で行うのが一般的です。金額の目安としては、世話役代表に1〜3万円、世話役に5,000〜1万円、お手伝いの方には2,000〜1万円程度がよいとされています。地域によっては現金よりも品物を贈る方が適切とされる場合もあるため、事前に葬儀社や親族に相談すると安心です。贈り物としては、菓子折やタオルなど実用的なものがよく選ばれます。勤務先の方などには、皆で分けられるお菓子に「御礼」と書かれた掛け紙を添えて渡すのが丁寧です。

香典返しを行う時期の目安

香典返しは、四十九日法要を終えた後に行うのが一般的です。近年では、香典をいただいたその場で返礼品を渡す「即日返し」を取り入れる家庭も増えてきました。ただし、町内会などの団体宛てにいただいた香典には、即日返しや返礼を行わないのが通例です。対応に迷ったときは、地域の慣習や葬儀社の助言を参考にするのが安心です。

香典返しのマナーと贈る際の配慮

町内会からの香典には基本的に返礼不要

町内会や自治会から香典をいただいた場合、一般的に香典返しは不要とされています。これは、香典が会員から集めた会費の中から支出されるものであり、個人の善意とは性質が異なるからです。また、多くの町内会では「香典返しはしない」と規則で定められていることもあります。町内のルールが不明な場合は、香典を受け取った際に自治会長や役員に確認しておくと安心です。返礼不要とされているなら、それに従って無理に返礼しないことが地域との良好な関係を保つためにも大切です。

お返しを控えても感謝は伝えたい場合

返礼は不要でも、感謝の気持ちを伝える方法として「御礼」の品を贈るのがよいでしょう。たとえば、皆で分けられるお菓子やお茶などを選び、自治会長にご都合を伺ったうえでお渡しするのが丁寧です。集会所がある場合は、差し入れとしてそちらに届けるのも一案です。手紙や一筆箋を添えることで、より気持ちが伝わります。

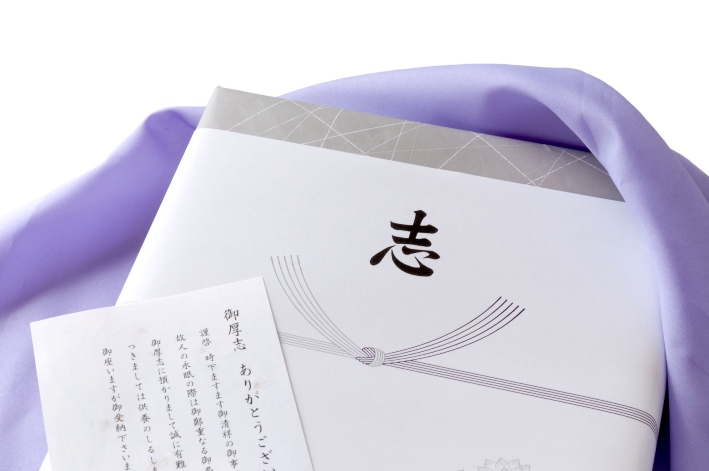

香典返しにふさわしい形式と作法

香典返しを行う場合は、掛け紙や表書きに注意しましょう。水引は黒白または黄白の結び切りを使用し、表書きには「志」または「満中陰志」を記すのが一般的です。地域や宗教によっては「偲び草」や「感謝」といった表現を使うこともあります。水引の下には喪主の苗字またはフルネームを記載します。宗派や地域に応じた対応をするためにも、迷った場合は葬儀社に確認すると安心です。

香典返しや御礼に添える挨拶文

香典返しやお礼の品を渡す際には、品物とともに一言添えるだけで、相手への感謝の気持ちがより丁寧に伝わります。葬儀に関する場面では、礼状に句読点を使わないのが一般的な作法とされており、短くても誠意のこもった表現を心がけることが大切です。

親族や親しい知人

このたびは故人の葬儀に際し温かいお力添えを賜り誠にありがとうございました

ささやかではございますが御礼の品をお届け申し上げます

今後とも変わらぬお付き合いをいただけますようお願い申し上げます

職場関係・近隣の方

このたびは葬儀に際しましてご厚情を賜り心より御礼申し上げます

つきましては供養のしるしまでに心ばかりの品をお届けいたします

今後ともよろしくお願い申し上げます

目上の方や格式を重んじる相手

先般は葬儀に際し格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました

ここにささやかではございますが供養のしるしをお届け申し上げます

略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます

お礼状は、形式にとらわれすぎる必要はありませんが、相手の立場や地域の風習を考慮しながら、丁寧な言葉を選ぶことが大切です。手書きで一言添えるだけでも、しっかりとした印象を与えることができます。

香典返しやお礼を伝える際の注意点

地域の慣習に沿った対応を心がける

香典返しや御礼の対応は、地域によって考え方や慣習が大きく異なります。返礼が不要とされている地域で香典返しをしてしまうと、かえって相手に気を遣わせたり、他の家庭に新たな負担を与えてしまうこともあります。まずは町内会の規則や地元の慣例を確認し、それに従って判断することが大切です。

品物や金額の選び方に注意

お礼や香典返しで贈る金額が高すぎると、相手に負担を感じさせてしまうことがあります。一方で、あまりに低額だと気持ちが伝わりにくくなる場合もあるため、相場を参考にしつつ、過不足のない内容を選びましょう。品物についても、受け取った側が扱いやすいものを選ぶことが大切です。食品やタオル、洗剤などの日用品など、使って消える消耗品が一般的です。高級すぎるものや、好みが分かれる趣味性の高い品は避けた方が無難です。

気持ちを込めた対応が何より大切

形式にとらわれすぎず、何よりも相手を思いやる気持ちを持って対応することが大切です。短い一筆を添えたり、直接挨拶をするなど、さりげない気遣いが相手の心に残ります。返礼そのものだけでなく、どう伝えるかという姿勢が信頼を育てる要素となります。

まとめ

葬儀後のお礼や香典返しは、故人に代わって感謝を伝える大切な行いです。地域の慣習や相手との関係性を踏まえて、丁寧で無理のない対応を心がけましょう。香典返しが不要な場合でも、感謝の気持ちを伝えるために、品物を渡したり一言添えたりするだけで誠意が伝わります。金額や品物の選び方も、相手が気兼ねなく受け取れるように配慮することが大切です。形式にとらわれすぎず、思いやりをもって対応することで、感謝の気持ちはしっかり届きます。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」