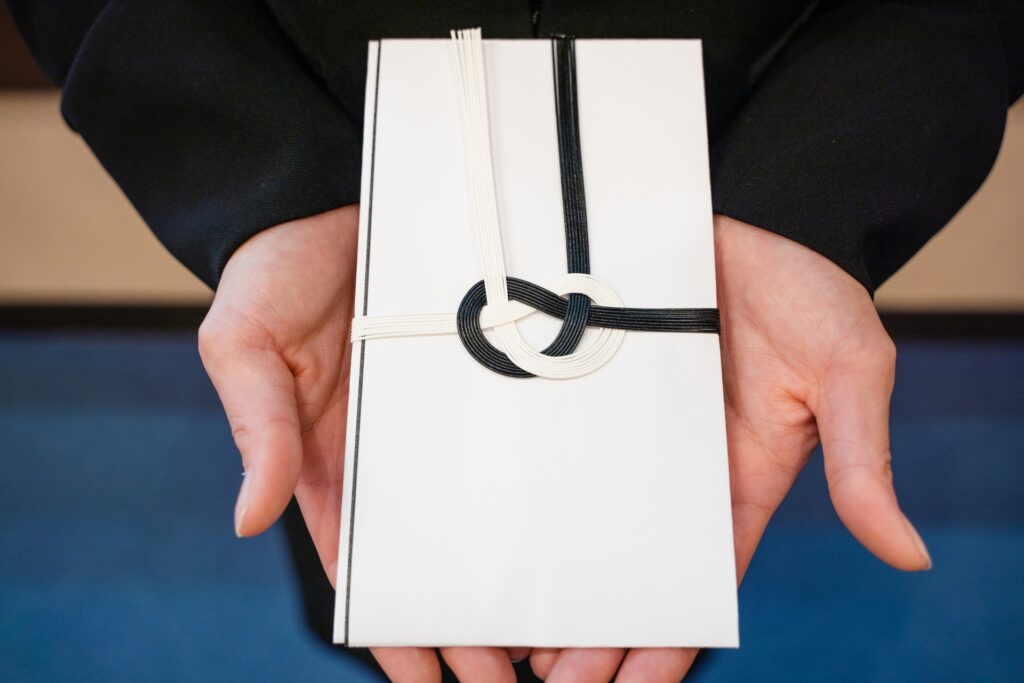

社葬は企業の責任で執り行われる重要な儀式です。個人葬と違い、社会的責任や税務的な影響がともなうため、細やかな配慮が求められます。社葬では香典や香典返しについても慎重な配慮が必要であり、企業の経費処理や贈与税の問題、参列者への対応などを事前に整理しておくことが望まれます。とくに企業と遺族の立場が重なる場面では、それぞれの役割を明確にしておくことが、円滑な儀式運営のために不可欠です。この記事では、社葬に関連する香典と香典返しに関するマナーと注意事項について解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

社葬とは

社葬の役割

社葬とは、企業が施主となり、故人の功績や社会的貢献を称えて行う葬儀で、一般の葬儀とは異なり会社が主導し、費用も全額または一部を負担するのが一般的です。企業の社会的責任や姿勢を示す場でもあり、参列者が多くなるため、準備や関係者との調整には高度な対応力が求められます。また、社葬には単独開催のほか、関連会社や団体と共催する「合同葬」や「協会葬」もあり、その場合は香典の扱いや式進行を事前に調整する必要があります。多くの企業では社内規定に基づき、社葬の実施条件や規模が定められています。

社葬における香典辞退の流れ

香典辞退が増えている理由

社葬において香典の受け取りを控える企業が増えている背景には、税務上の負担を回避する意図があります。企業が香典を受領すると、その金額は「雑収益」として会計処理され、法人税の対象となってしまいます。さらに、その香典を遺族に渡すと、贈与と見なされて遺族側に贈与税が課される可能性があるため、企業・遺族双方にとって不要な負担や誤解を避けるためにも、香典はあらかじめ受け取らない方針を明確にするのが一般的となってきました。

香典を受け取った場合の企業の対応

香典は一時預かりとし企業が直接受領しない

香典を辞退していても、参列者が好意で香典を持参することはよくあります。この場合、企業が香典を直接受け取るのではなく、受付担当者が一時的に預かる形をとり、後日遺族へ引き渡すのが適切な対応です。企業が受領しないことで税務上の課税を回避できるうえ、参列者の気持ちにも配慮した柔らかい対応となります。

香典の引き渡しには正確な記録が必要

預かった香典は、金額と氏名を記載した一覧表を作成し、遺族に渡す際に併せて引き継ぐのが基本です。この一覧は香典返しの準備にも役立ち、遺族がスムーズに対応するうえで大切な資料となります。記録が不十分だと香典の出所が分からなくなり、後のトラブルにつながる可能性があるため、慎重で丁寧な管理が求められます。

喪家と会社の合同葬での香典対応

遺族の意向を優先するのが基本

企業と喪家が共同で社葬を行う「合同葬」では、香典の取り扱いについて双方で意見が異なることがあります。基本的には遺族の希望を優先し、企業が香典を辞退したいと考えていても、遺族が受け取りを望む場合にはその意向に従うのが適切です。葬儀前に両者でよく話し合い、香典の扱いを明確にしておくことが大切です。

方針は事前に明確に伝える

香典を受け取るか辞退するかの方針は、案内状や社内通知などであらかじめはっきりと伝えることが重要です。特に合同葬では参列者が多く、情報が曖昧だと香典を持参すべきか迷わせてしまいます。企業と遺族で方針を統一し、参列者や関係先に一貫した情報を丁寧に周知することが、円滑な運営につながります。

社葬で会社関係者から香典を受け取ったときの対応方法

企業からの香典に対しては感謝を示す形を工夫する

企業名義で香典をいただいた場合、それが法人の福利厚生費などとして処理されていれば、形式的な香典返しをする必要は基本的にありません。ただし、遺族側としては感謝の気持ちを何らかの形で伝えたいと考えるのが一般的です。そのため、葬儀後に菓子折りや飲み物を職場へ届けることで、返礼の代わりとして気遣いを示すことができ、結果的に社内の雰囲気も和やかになります。こうした対応は、形式に縛られない自然な感謝の表現として効果的です。

社員一同からの香典には共有できるものを返す

社員一同や有志から香典をいただいた場合、必ずしも個別に返礼品を用意する必要はありません。その代わりに、皆で分けられるお菓子や軽食などを職場に持参する方法がよく選ばれています。このような気軽な対応は堅苦しさがなく、社員同士の関係を和やかにしながら感謝の気持ちを伝えるのに適しています。実用的で受け取る側にも負担をかけにくいため、職場の雰囲気に合った方法を選ぶとよいでしょう。。

個人名の香典には通常どおり返礼を行う

香典を個人名で受け取った場合は、勤務先の上司や同僚であっても、他の参列者と同様に正式な香典返しを行うのが望ましいとされています。返礼は四十九日を過ぎた頃に行うのが一般的で、相手との関係性や年齢を考慮した品物を選び、礼状を添えて丁寧に感謝の気持ちを伝えます。香典を通じて故人に寄せられた想いに応えるためにも、誠実な対応を心がけることが信頼関係の維持につながります。

社葬における香典返しの扱いと注意点

会社による香典返しの手配は避ける

香典返しの費用を企業が負担するのは基本的に避けるべきとされています。というのも、香典返しは社葬の経費として認められておらず、会社の会計で手配すると遺族への経済的利益と見なされ、贈与税の課税対象になる可能性があるためです。そのため、香典返しは遺族が自身の名義で手配するのが原則とされており、企業は関与せず、社葬の運営に専念するのが適切です。

香典返しの時期と費用の目安

香典返しは、四十九日の法要を終えたあとに贈るのが一般的な習慣です。これは忌明けの節目に感謝の気持ちを伝えるという意味があり、参列者への丁寧な対応として重要なマナーとされています。返礼品の価格は、いただいた香典の半額程度を基準とする「半返し」がよく知られていますが、香典の額が大きい場合には3分の1程度に調整することもあります。また、地域によっては風習や相場が異なるため、家庭の事情や宗教的な背景に応じて無理のない範囲で柔軟に対応することが大切です。

まとめ

社葬における香典と香典返しには、税務やマナーの観点から特別な配慮が必要です。企業が香典を受け取ると課税対象となるため、近年では辞退が一般的になっており、その方針は事前に明確に伝えることが大切です。香典返しは遺族が行い、金額や時期は慣習に沿って柔軟に対応します。会社関係者からの香典には名義に応じた対応が求められ、形式にとらわれない感謝の伝え方も重要です。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」