喪中はがきは、家族や親しい方を失った際に、新年の祝賀を控える旨を伝える大切な挨拶状です。これを送ることは、故人への哀悼の意を表すだけでなく、新年を迎える相手への配慮を示す意味もあります。喪中はがきには、送り方や書き方に独自のマナーがあり、これらを正しく理解して対応することが大切です。この記事では、喪中はがきの基礎から注意点、準備のコツや書き方について詳しく解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

喪中はがきとは

新年の祝い事を控えるご挨拶

家族や親しい方が亡くなった場合、新年の祝い事を控えるという日本の慣習に基づいて送られるのが喪中はがきです。これは、新年の挨拶を交わす文化が根付いている中で、喪中の方が故人を悼む期間中にお祝いの言葉を控える旨を相手に伝えるための挨拶状として用いられます。こうしたお知らせを事前に行うことで、相手側に無用な気遣いや混乱を与えずに済み、双方にとって穏やかな新年を迎えるための配慮ができます。

新年の挨拶を控えるためのお知らせ

相手に新年の挨拶を控える理由を伝える際には、喪中はがきが重要な役割を果たします。このはがきには、亡くなった方のお名前や亡くなった時期を知らせる内容が記されることが一般的です。また、送る側だけでなく、受け取った相手が年賀状を無意識に送ってしまうことを防ぐ効果もあります。こうした配慮を通じて、喪中はがきは双方の気持ちを軽くし、穏やかに新しい年を迎えるための大切な手段となっています。

喪中はがきを送る際のポイント

喪中はがきを送る範囲

喪中はがきを送る範囲は、普段から年賀状のやり取りがある友人や親戚、仕事関係者などが中心です。しかし、親しい間柄でも喪中はがきを送らないほうが良い場合もあります。それは、相手が特定の事情でかえって気を遣わせてしまうと判断される場合です。あくまで関係性や状況に応じて、慎重に考えることが重要です。

喪中はがきを送る時期

相手が年賀状の準備を始める前に喪中はがきを届けることが望ましいとされています。適切な時期としては、11月中旬から12月上旬が一般的な目安です。この期間内に送ることで、相手に余計な負担を与えずに済みます。また、年末に間に合わなかった場合には、年明けに寒中見舞いという形でお知らせをするのが礼儀正しい対応となります。

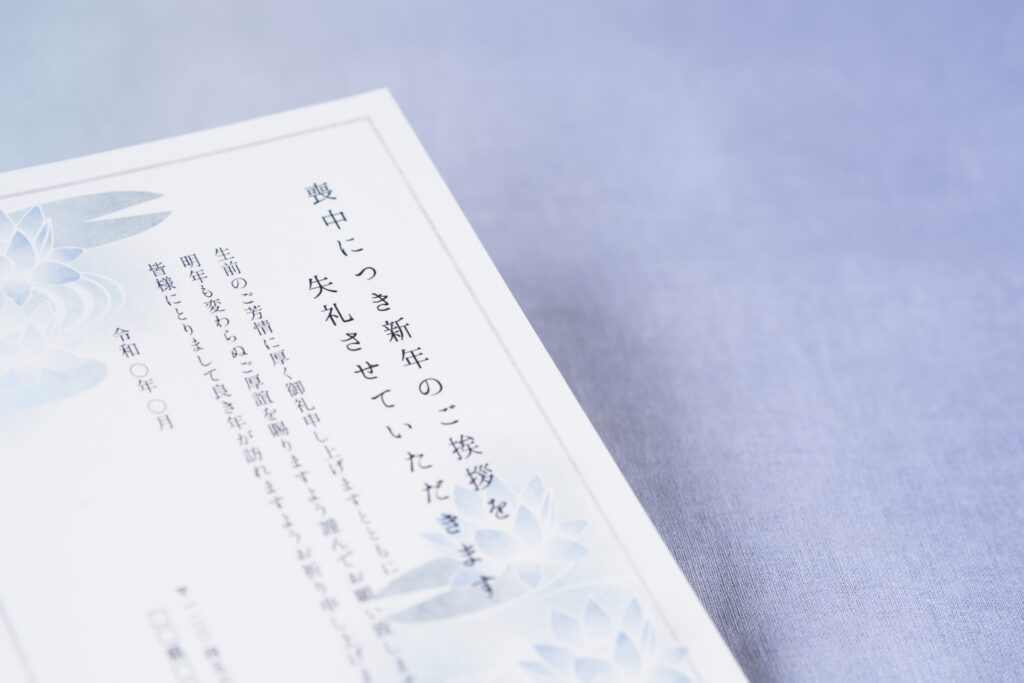

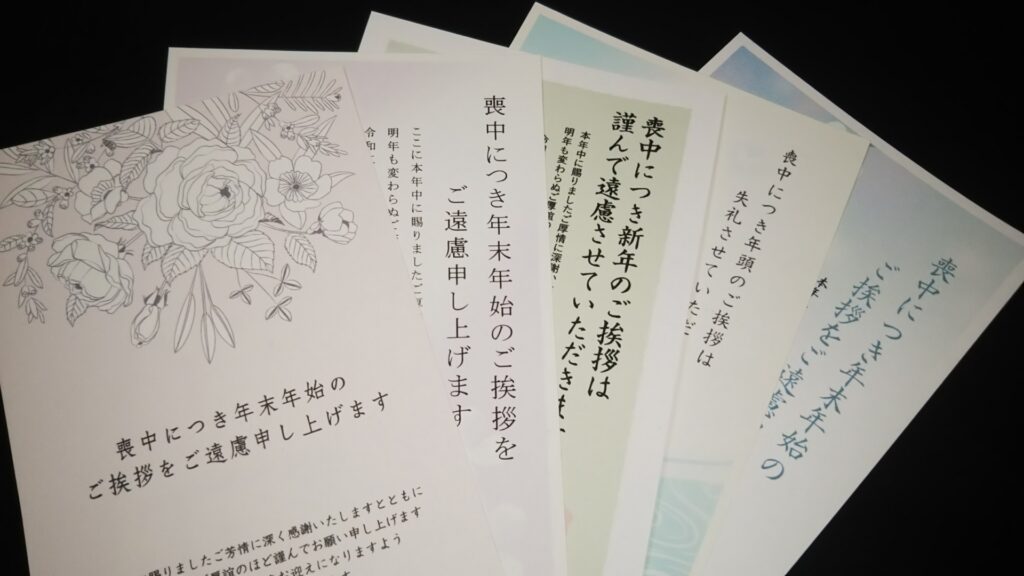

喪中はがきのデザイン

喪中はがきは、シンプルで品のあるデザインが望まれます。白や灰色の背景に、蓮や菊といった落ち着いたモチーフを使用するのが一般的です。最近では、写真や文字のレイアウトを自由にカスタマイズできるサービスも普及しています。それを利用することで、より故人の思い出を反映したはがきを作成することが可能です。

喪中はがきの書き方

喪中はがきの基本構成

冒頭の挨拶

冒頭では、年末の挨拶や季節の表現を用いて書き始めます。「本年も残り少なくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。」といった簡単な一言が相手に安心感を与えます。

喪中の事情

次に故人に関する情報を具体的に述べます。「去る〇月〇日に母〇〇が永眠いたしました。」というように、日付や関係性を明確にすることで、誤解を避けることができます。

新年の挨拶を控える旨

最後に、新年の挨拶を控える意図を丁寧に伝えます。「つきましては、誠に勝手ながら年頭のご挨拶を控えさせていただきたく存じます。」と記載します。

結びの言葉

最後に相手の健康や安寧を祈る内容を添えます。「寒い日が続きますが、どうかお体を大切になさってください。」と締めると心が伝わります。

喪中はがきの例文

拝啓 年末のご多忙の折、突然のご連絡となりますことをお許しください。

私事ではございますが、去る〇月〇日に母〇〇が他界いたしました。

つきましては、新年のご挨拶を控えさせていただきたく存じます。

本年中に賜りましたご厚情に心より感謝申し上げるとともに、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

喪中はがきを送る際の注意点

喪中はがきを出す前の確認事項

喪中はがきを送る前に、宛先や記載内容を再チェックしましょう。送る相手の住所が最新であるか、故人の名前や亡くなった日時が正確かどうかを必ず確認してください。ミスがあると、受け取る側に困惑を与えるだけでなく、自身の気持ちを適切に伝えることが難しくなります。

喪中はがきが遅れた場合

もし喪中はがきが遅れてしまった場合は、年明け後に寒中見舞いを送るのが良策です。「寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。」といった挨拶から始め、喪中であることを簡潔に伝えつつ、新年の挨拶を控える旨を補足します。

喪中はがきを受け取った際のマナー

年賀状を控える

喪中はがきを受け取った際には、送り主への年賀状を控えることが一般的なマナーとされています。この挨拶状には、新年を祝うことを遠慮したいという気持ちが込められているため、年賀状を送ることが相手に不快な印象を与える可能性がある点に注意が必要です。仮に年賀状をすでに出してしまった場合には、追加でお詫びの手紙や連絡を行うことで、相手への気遣いを表すことができます。

寒中見舞いでの心遣い

寒中見舞いでは、相手への気配りを示すための言葉を添えることが重要です。「ご家族の皆様の健康と平穏をお祈り申し上げます。」といったメッセージを加えることで、より深い敬意を伝えることができます。

相手の心情に配慮した対応

喪中はがきを受け取った際には、相手の心情に寄り添い、配慮することが大切です。場合によっては、電話や直接訪問でお悔やみの言葉を伝えることが適切な場合もありますが、その際は相手の状況や気持ちをしっかり考えたうえで行動することが求められます。相手が悲しみの中にいる可能性が高いことを念頭に置き、無理に接触を迫ったり、気持ちを煩わせることがないよう気をつけましょう。

まとめ

新年の挨拶を控え、故人を悼む気持ちを伝えるために用いられるのが喪中はがきです。これは単なる連絡の手段ではなく、相手への思いやりや敬意を表す大切な行為といえます。そのため、内容やデザインを慎重に選び、送る時期を守ることが重要です。また、受け取る側の気持ちを考慮し、配慮の行き届いた丁寧な対応を心がける必要があります。心からの思いを形にするため、準備を整えたうえで喪中はがきを手配しましょう。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」