香典返しは、日本の弔事において非常に大切なマナーのひとつです。葬儀に参列してくださった方、または香典を通じて故人に哀悼の意を表してくださった方々へ、遺族が感謝の気持ちを込めてお返しをするのが香典返しです。しかしその背景には宗教や地域の文化、時代ごとの慣習の変化など、深く複雑な要素が絡んでいます。この記事では、香典返しの意味とその由来、実際に贈るまでの流れ、注意すべきマナーや品物の選び方、そして地域や宗教による違いなどについて詳しく解説していきます。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典返しとは

忌明けに贈る香典返しの意味

香典返しとは、葬儀や通夜などで遺族に寄せられた香典に対して、感謝の気持ちを込めて贈る返礼の品のことです。故人に対しての供養の意を香典という形で受け取った遺族が、法要の終了後にその厚意に対して礼を尽くすために品物を贈ります。これはただ物を返すという行動ではなく、無事に法要が終わったことを報告し、支援に対する感謝の気持ちを改めて伝えるものです。

香典返しと会葬御礼の違い

香典返しと混同されがちな行為に「会葬御礼」がありますが、両者は明確に異なります。会葬御礼は、葬儀や通夜に参列してくれたこと自体へのお礼として、その場で渡される品物で、香典の金額には関係なく、全員に同じ品が渡されます。一方で香典返しは、香典という経済的支援を受けたことへの礼として、後日に個別に贈られるものです。

香典返しを贈るまでの流れ

香典帳を整理する

葬儀や通夜が終わった後、まず行うべきことは、香典帳の確認と整理です。香典帳には誰からいくらの香典をいただいたかが記載されており、香典返しを正しく行うための基本資料となります。香典の金額に応じて返礼品の内容を変える必要があるため、記載漏れや金額の誤りがないように丁寧にチェックすることが大切です。この作業は遺族や喪主一人で行うのは負担が大きいため、信頼できる家族や葬儀社、またはギフト業者のサポートを受けながら進めると安心です。

忌明け法要の日程を決める

香典返しを贈るタイミングは、宗教によって異なりますが、仏教の場合は四十九日を過ぎた「忌明け」に行うのが一般的です。この法要の日程を決めることで、香典返しの準備スケジュールが明確になります。多くの人は、四十九日の少し前から準備を始めておき、法要が済んだ直後に香典返しが発送できるよう手配します。忌明けの法要は、日取りだけでなく場所や僧侶との調整も必要になるため、早めに準備しておくことが重要です。

品物と予算を決める

次に行うのが、香典返しの品物選びと予算の設定です。一般的には、いただいた香典の半額程度を目安とした返礼品が選ばれます。高額な香典に対しては、金額を下げて三分の一程度に抑える場合もあり、無理のない範囲で返礼することが望ましいとされています。品物は、日用品やお茶、コーヒー、菓子類などの「消えもの」と呼ばれるものが選ばれる傾向にあります。最近ではカタログギフトも人気で、相手に自由に品物を選んでもらえるため、幅広い年代や好みに対応できます。

挨拶状を準備する

香典返しには必ず挨拶状を添えるのがマナーです。この挨拶状には、香典をいただいたことへの感謝、法要が無事終わったことの報告、香典返しを贈る旨、そして略儀ながら品物でご挨拶とさせていただく旨が簡潔に書かれます。文面には句読点を使わず、季節の挨拶は省略し、形式に則った文語調で整えるのが一般的です。挨拶状の差出人は基本的に喪主名義ですが、故人と親しかった人に遺族が直接返す場合は、名前を伝票や添え書きで補足すると丁寧です。

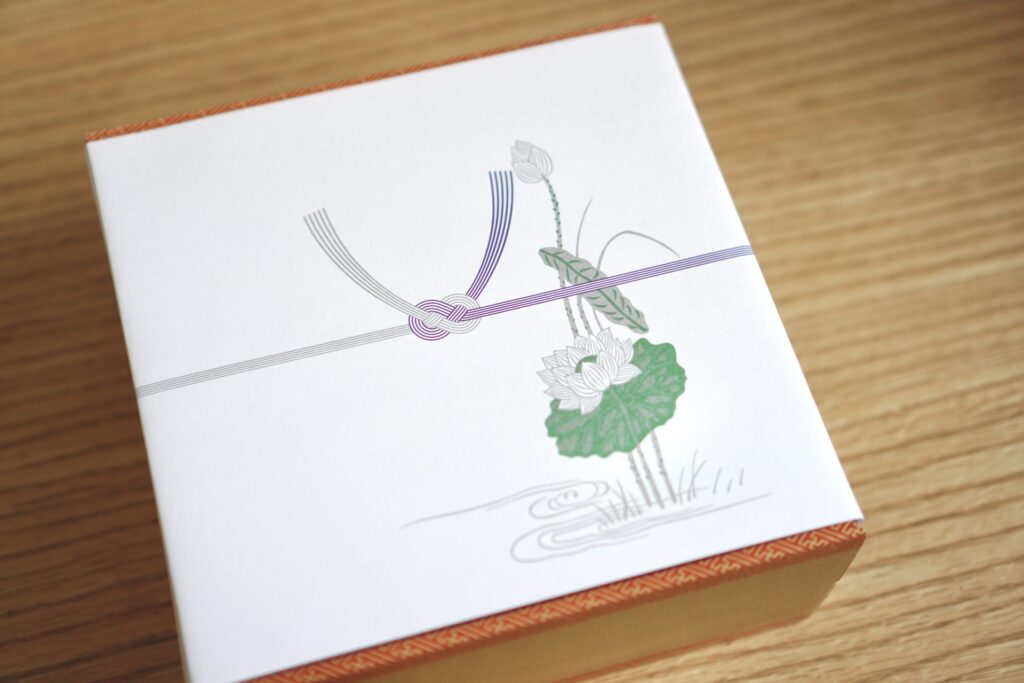

掛け紙と表書きを準備する

香典返しの品には掛け紙をつけるのが通例です。熨斗は使わず、水引は白黒の結び切り、または地域によっては白黄の結び切りが使用されます。表書きは仏式では「志」や「満中陰志」、神式では「偲び草」、キリスト教では「召天記念」など、宗教によって適切な言葉を選びます。水引の下には喪主の姓や「〇〇家」と記すのが一般的です。掛け紙には「内のし」と「外のし」があり、配送の場合は破損を防ぐため内のしが好まれます。手渡しの場合は外のしでも構いません。

発送方法を決めて手配する

香典返しの品が準備できたら、いよいよ発送です。手渡しが可能な距離に住んでいる方には直接伺って渡すのが丁寧ですが、遠方の方には宅配便などで送るのが現代では主流です。葬儀に参列された人数や関係性によって発送か手渡しかを判断し、相手に失礼のないよう配慮しましょう。宅配を利用する際には、挨拶状を忘れずに同封し、贈る相手に慶事が重なっていないかなども事前に確認しておくと丁寧です。先方の都合に合わせて、発送時期や方法にも柔軟な対応を心がけましょう。

香典返しを贈る際のマナーと注意点

香典返しの金額とその目安

香典返しの相場は、受け取った香典の半額程度が基準とされています。たとえば1万円の香典に対しては、5,000円前後の品を贈るのが目安です。ただし、相手が親族や目上の方で高額の香典をいただいた場合や、経済的事情によっては3分の1程度にとどめても問題ありません。大切なのは、金額にとらわれすぎず、感謝の気持ちをしっかりと伝えることです。

香典返しで選ばないほうがよいもの

香典返しでは、肉や魚などの生もの、かつお節や昆布などの縁起物は不向きとされています。これらは慶事向けとされ、弔事にはふさわしくありません。また、お酒や嗜好品、商品券なども避けられる傾向があります。金額が明確に伝わるものや好みが分かれる品は、失礼と感じられることがあります。香典返しは相手に配慮した品選びが大切です。

宗教や地域ごとの掛け紙の使い方

香典返しには掛け紙を使用し、水引や表書きにも配慮が必要です。仏教では白黒の結び切りが一般的で、関西地方では白黄を用いることもあります。表書きには「志」「満中陰志」などを使い、神道では「偲び草」や「今日志」が用いられます。キリスト教では「召天記念」や「偲び草」といった表現が使われることもあります。水引の下には喪家の姓または「〇〇家」と記載し、贈り主が誰であるかを明示します。

香典返しに添える挨拶状

香典返しには必ず挨拶状を添えるのが一般的です。この文面には「香典への感謝」「法要が無事に済んだことの報告」「香典返しを贈る旨」「略式でのお礼であること」の4点を簡潔に盛り込みます。句読点は使わず、丁寧な文語調で整えるのが基本です。差出人は喪主の名前を記載しますが、遺族の一人が個別にお返しをする場合は、送り状や伝票に個人名を補足することで、誰からの返礼かが明確になります。

宗教ごとの香典返しの違い

仏教における香典返し

仏教では、故人が現世を離れて浄土へ旅立つとされる四十九日を忌明けの節目としています。そのため、香典返しは四十九日法要を終えた後に贈るのが基本です。掛け紙の表書きには「志」「満中陰志」「粗供養」などが使われ、水引は白黒の結び切りが一般的です。なお、関西地方では「満中陰志」という表記が主流で、より丁寧な表現として浸透しています。

神道における返礼の習慣

神道では、仏教のような四十九日という考え方はなく、代わりに五十日祭が忌明けとされます。このタイミングで香典返しを贈ることになります。香典は「御玉串料」と呼ばれ、掛け紙の表書きには「偲び草」や「今日志」などが用いられます。水引は仏教と同様に白黒または白黄の結び切りが使われます。

キリスト教における返礼

キリスト教では香典を「御花料」と呼び、忌明けの考え方は仏教や神道とは異なります。カトリックでは30日後の追悼ミサ、プロテスタントでは召天記念日を終えた時点で、感謝の気持ちとして返礼品を贈るのが一般的です。掛け紙には「召天記念」や「偲び草」と記すことが多く、熨斗は使用せず、水引も結び切りが一般的です。宗教的な背景を理解したうえで、失礼のない対応を心がけることが求められます。

地域によって異なる香典返しの慣習

北海道の香典返しは即日が主流

北海道では、広い土地と寒さへの配慮から、葬儀と四十九日法要を同日に行うことが多く、その場で香典返しを渡す「即日返し」が一般的です。あらかじめ品物を用意しておく必要がありますが、後日の手配が不要なため、遺族の負担が軽くなるのが特徴です。

北関東では返礼を省くことが多い

群馬県など北関東では、新生活運動の影響で香典を1,000円程度に抑え、香典返しを省略する風習があります。参列者も返礼を求めないため、形式にこだわらず、費用を抑えた葬儀が広く受け入れられています。地域ではこうした合理的な弔事のあり方が根づいています。

沖縄では簡潔な香典返しが主流

沖縄では参列者が非常に多いため、香典は少額で、香典返しもその場で一律に配られる「即日返し」が基本です。挨拶状を添えることは少なく、簡素ながらも気持ちを大切にする文化が根づいています。地域の人とのつながりを大切にする意識が、形式より実用を重んじる風習につながっています。

まとめ

香典返しは、香典への感謝と法要が終わったことを伝えるための返礼です。宗教や地域により時期や形式はさまざまで、仏教では四十九日頃、神道では五十日祭の後、キリスト教では一か月前後を目安に行われることが多く見られます。返礼品には消えものがよく選ばれ、半返しが基本とされていますが、相手や状況に応じた配慮も大切です。地域によっては即日返しや返礼を省略する習慣もあり、形式にとらわれすぎず、感謝の気持ちを丁寧に伝えることが最も大切です。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」