香典返しとは、故人を偲んで香典を贈ってくださった方々への感謝を伝えるために行う重要な慣習です。しかしながら、その贈る時期や金額の基準、挨拶状の書き方や掛け紙の種類など、細かい決まりが多く、対応に戸惑う人も少なくありません。葬儀の後に行うこの一連のやり取りは、故人への敬意と同時に、受け取る相手への配慮を示す行為でもあります。この記事では、香典返しを贈るタイミングや金額の目安、適した品物、掛け紙と表書き、挨拶状について解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典返しを贈るタイミング

忌明け後に贈るのが正式なマナー

香典返しを贈る最も一般的な時期は、仏式であれば四十九日の法要(七七日忌)を終えた直後とされています。これは、四十九日をもって故人の魂が成仏するとされる考え方に基づいています。地域や宗教により異なりますが、神式では五十日祭、キリスト教では昇天記念日や追悼ミサが終わったタイミングが目安です。

即日返しが一般的に

現代では即日返しの風習も浸透してきており、葬儀当日に一律の返礼品を参列者に渡すことも増えています。この方法は簡略化された形式ではありますが、香典の金額にばらつきがあるため、高額をいただいた方には後日改めてお返しする対応が必要です。

お返しの金額の目安

半返しが一般的な目安

香典返しにかける金額は、一般的に「半返し」が基準とされています。これは、いただいた香典の約半額を目安にお返しをするというものです。たとえば、1万円の香典には5,000円程度の品物を選ぶのが適切とされています。

状況に応じた配慮

高額な香典に対しては、無理に同等の返礼をする必要はありません。無理のない範囲で丁寧な対応を心がけ、品物の選定や挨拶状の文面などで気持ちを込めることが大切です。地域の風習によっては3分の1程度の額を目安にする場合もあるため、周囲のアドバイスを受けると安心です。

香典返しに適した品物の選び方

消耗品や食品などの「消えもの」が好まれる

香典返しでは、使い切って形に残らない「消えもの」が一般的に選ばれています。これは「不幸を長引かせない」「思いを引きずらない」といった考えに基づいた、昔からの慣習に根ざしたものです。また、日常的に使えるものであることや、受け取った方の負担になりにくい点も、多く選ばれる理由に挙げられます。食品や日用品は、実用性が高くどの世代にも受け入れられやすいため、安心して贈れる香典返しの定番となっています。

香典返しにおすすめの品物

お茶・コーヒー・紅茶

お茶は古くから香典返しの定番で、「お清め」の意味合いが込められた弔事向きの品物です。煎茶やほうじ茶など落ち着いた種類が好まれます。最近では、コーヒーや紅茶も人気で、ドリップタイプやティーバッグなど使いやすい商品がよく選ばれています。どれも保存がきき、幅広い年代に喜ばれる実用品です。

海苔

海苔は軽くて持ち運びやすく、保存性も高いため香典返しに適しています。味付け海苔や焼き海苔の詰め合わせは見栄えも良く、贈り物としての体裁が整います。家庭での使用頻度も高く、どの世代にも受け入れられやすい点が魅力です。

タオル

タオルは実用性が高く、年齢や家族構成を問わず喜ばれる品です。今治タオルなど高品質なものを選べば、香典返しとして十分な品格が伝わります。白やグレーなど落ち着いた色合いを選ぶと、弔事にふさわしい印象を与えます。

石鹸・洗剤

石鹸や洗剤は「清め」の意味合いがあり、弔事に向いた定番品です。使えばなくなる消耗品であり、実用性も高いため安心して贈ることができます。香りが控えめで、包装も落ち着いたものを選ぶとより丁寧な印象になります。

カタログギフトは実用性が高く人気

カタログギフトは、贈られた人が好きな品を選べる自由さから、香典返しでも人気が高まっています。相手の好みが分からない場合でも失礼がなく、価格帯も細かく設定されているため、香典の金額に応じて選びやすいのが特長です。食品や日用品、雑貨など内容も豊富で、実用性と心配りの両方を兼ね備えた返礼品といえます。

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

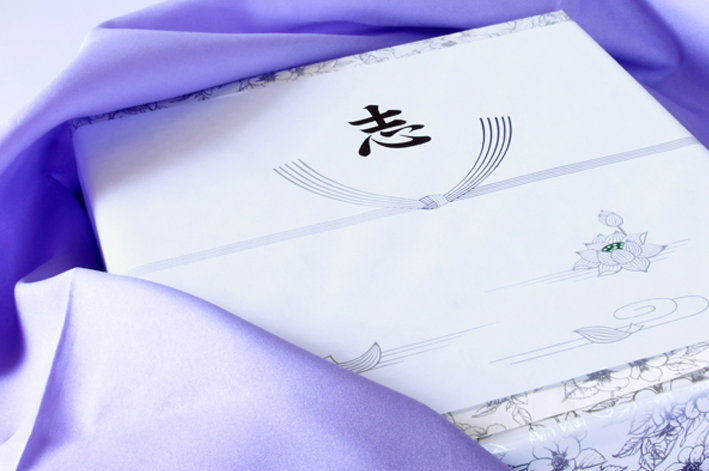

掛け紙と表書き

掛け紙には「のし」がないものを使う

香典返しの品物には、熨斗のない掛け紙をかけるのが一般的です。これは、熨斗が祝い事用の装飾であるため、弔事にはふさわしくないからです。掛け紙の水引には黒白の結び切りが多く使われますが、関西や北陸地方などでは黄白の水引を用いることもあります。

表書きには「志」が多く使われる

掛け紙の表書きには「志」と書くのが一般的で、宗教を問わず使用できます。地域によっては「満中陰志」や「偲び草」などが使われることもあり、それぞれの宗教や風習に合わせる必要があります。名前の記載は、「○○家」「○○一同」とするか、最近では喪主のフルネームを記すことも一般的になっています。

掛け方には「内掛け」と「外掛け」がある

掛け方には、内掛けと外掛けの2種類があります。配送する場合は内掛けが望ましく、品物の上に直接掛け紙をかけ、その上から包装紙をかける方法です。手渡しする場合は、包装紙の上から掛け紙をかける外掛けが適しています。

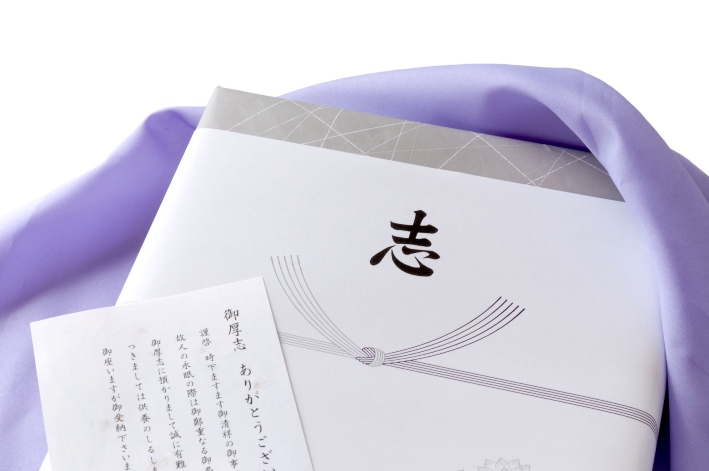

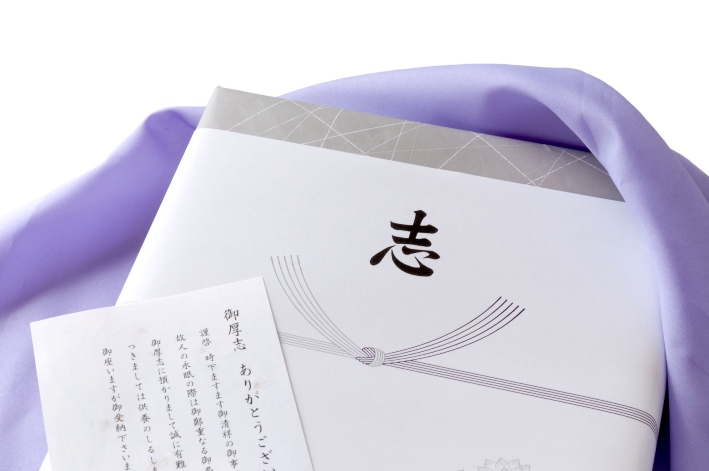

挨拶状のマナー

挨拶状の役割

香典返しには、香典をいただいたことへの感謝と、法要が無事に終わったことの報告を伝える挨拶状を添えるのが礼儀です。また、香典返しの品をお届けする旨を知らせる役割も果たします。本来は直接お礼を伝えるのが丁寧とされていますが、多くの方に対しては書面で思いを届けることが一般的です。簡潔ながらも心を込めた文面にすることで、相手に誠意が伝わります。

文面の構成

挨拶状の文章は、頭語(謹啓や拝啓など)で始まり、本文では会葬や香典への感謝、法要が無事終了したことの報告、返礼品の送付について述べます。そして、直接会ってお礼を述べることができなかったことへのお詫びを述べ、結語(敬具など)で締めくくります。

句読点は使わない

文章には、句読点を使わないことが一般的です。これは、「途切れ」を連想させるため避けられている表現上の配慮です。最後に、差出人の氏名と日付を明記します。宗教により表現が異なることもあるため、必要に応じて葬儀社や寺院に確認するのも良い方法です。

香典返しを贈る際の注意点

贈る時期と相手に応じた配慮

香典返しは基本的に四十九日を過ぎた忌明け後に贈るのが通例ですが、近年では葬儀当日に返礼品を渡す「即日返し」を行う場面も増えています。ただし、この場合もすべてをその場で済ませるのではなく、高額の香典をいただいた方には、後日あらためて気持ちを込めた品を贈るなど、金額や関係性に応じた対応をすることが大切です。また、公務員や一部の企業では返礼品の受け取りに制限があるため、相手の立場や事情を踏まえた配慮も求められます。

品物選びにはマナーと意味を意識する

香典返しには使い切れる「消えもの」が選ばれますが、すべての食品や日用品が適しているわけではありません。肉や魚などの生鮮品、祝い事に使われる昆布やかつお節、アルコール類、商品券などは避けるのが基本です。地域や宗教の風習、相手の世代にも配慮し、誰にでも失礼のない品物を選びましょう。

正しい情報をもとに慎重に対応する

香典返しには地域差や宗教による違いが多くあります。掛け紙や表書き、挨拶状の言葉遣いなどに不安がある場合は、信頼できる資料や実例を参考にしながら確認していくことが大切です。インターネットや書籍を活用し、情報を整理しながら慎重に準備を進めるようにしましょう。大切なのは形式にとらわれすぎず、相手への思いやりをもって対応することです。

まとめ

香典返しは基本的に四十九日を過ぎた忌明け後に贈るのが通例ですが、近年では葬儀当日に返礼品を渡す「即日返し」を行う場面も増えています。ただし、この場合もすべてをその場で済ませるのではなく、高額の香典をいただいた方には、後日あらためて気持ちを込めた品を贈るなど、金額や関係性に応じた対応をすることが大切です。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」