弔事の贈り物には、普段の贈答とは異なり、宗教的な背景や地域の慣習を考慮した、より丁寧で慎重な対応が求められます。とくに香典返しで用いる掛け紙は、表書きの言葉や水引の色・結び方、名前の記載形式など、見た目以上に深い意味と礼節が込められており、正しく理解して使わなければ、相手に対して無礼となる恐れもあります。失敗のない香典返しを用意するためには、掛け紙の基本から宗教・地域ごとの違いまで、しっかりと知識を押さえておくことが大切です。この記事では、香典返しの掛け紙にまつわる4つのポイントを解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

ポイント1:掛け紙と熨斗の違い

掛け紙とは

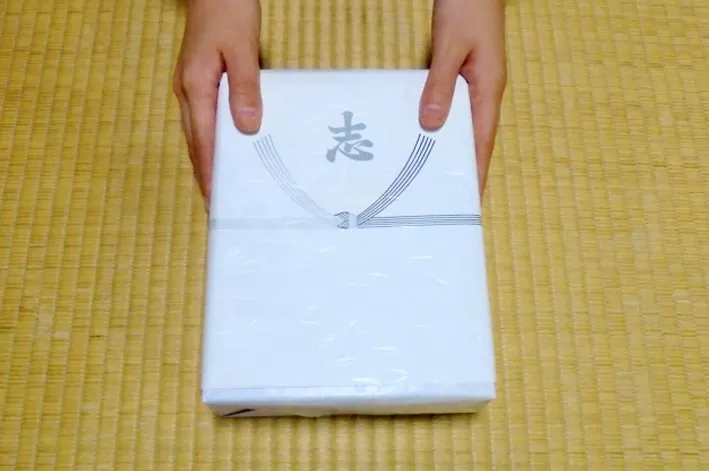

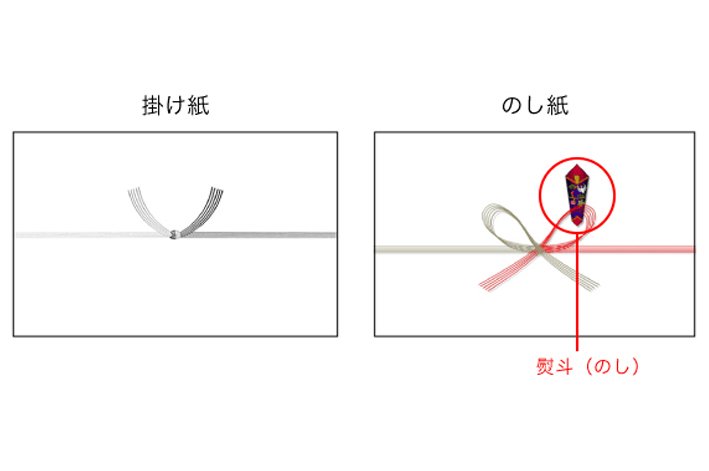

掛け紙とは、贈答品に気持ちを添えるために使う紙のことで、主に水引と表書きが印刷されたものを指します。弔事の場面である香典返しでは、贈り物に感謝や礼節の意を示すためにこの掛け紙を用いるのが一般的です。香典返しにおける掛け紙の大きな特徴は、「熨斗(のし)」がついていないことです。弔事では「哀悼の意を表す品」として、落ち着いた水引のみの掛け紙を用いることが適切とされます。掛け紙の選び方ひとつで、贈る側の気遣いや教養が問われる場面であるため、誤解を与えないよう配慮が必要です。

慶事と弔事で異なる紙の使い方に注意する

結婚祝いや出産祝いなどの慶事では、右上に熨斗が印刷された「のし紙」を使うのが一般的です。水引とともに表書きと贈り主の名前が記され、祝いの気持ちを表します。一方、香典返しでは熨斗は使わず、熨斗のない「掛け紙」を用います。熨斗はお祝い事の象徴であるため、弔事にはそぐわず、使うと失礼にあたることもあります。

ポイント2:宗教や地域に応じた掛け紙と水引の使い方

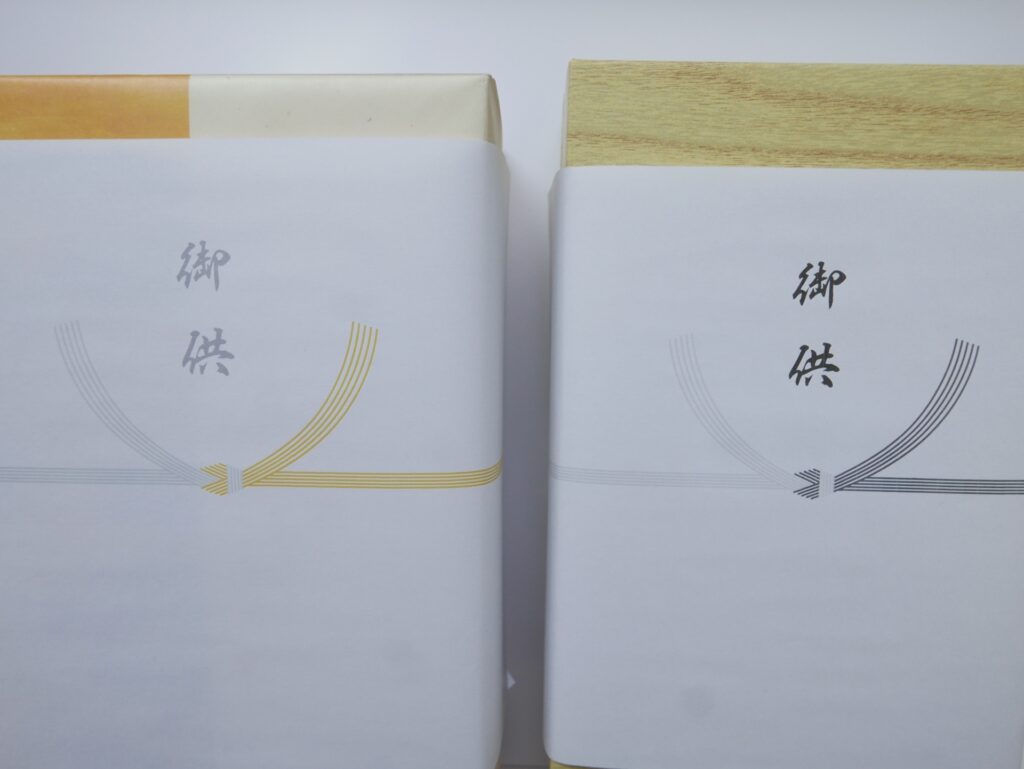

仏教の場合の掛け紙

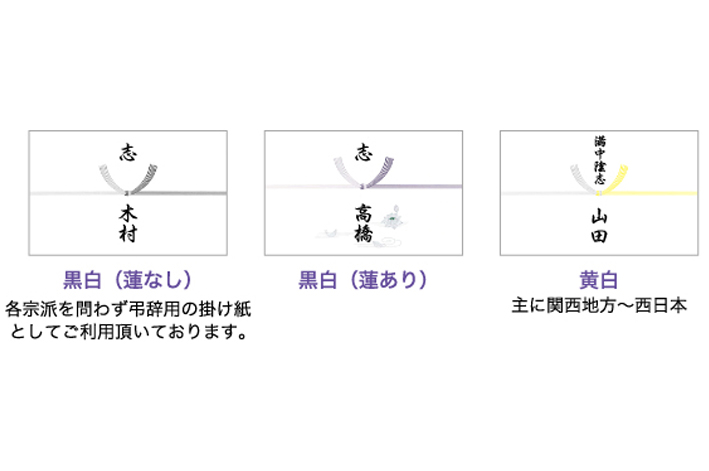

仏教の香典返しでは、「黒白」あるいは「藍銀」の結び切りの水引が基本とされます。特に仏式に特徴的なのが、蓮の花が描かれている掛け紙です。蓮は仏教において極楽浄土や浄化の象徴とされており、故人の冥福を祈る意味が込められています。この形式は特に四十九日の法要を終えた「忌明け」のタイミングで贈る香典返しによく使われます。仏式であれば、蓮の絵が入った掛け紙を選ぶことで、宗教的にも意味合いのある丁寧な対応となります。

神式・キリスト教の場合

神道やキリスト教では、蓮の花のモチーフは使用しません。これは、蓮が仏教固有の宗教的象徴であり、他の宗教では適さないためです。神式・キリスト教の香典返しには、絵柄のない黒白や、場合によっては黄白の水引が印刷された掛け紙を選びます。また、キリスト教では「香典返し」という言葉自体は使われないことが多いものの、昇天記念日などに贈り物を用意する習慣があります。その際にも、蓮のない控えめなデザインの掛け紙を使うのが無難です。

地域による違い

掛け紙や水引の形式は、宗教だけでなく地域の風習にも強く影響を受けます。たとえば、関西や北陸地方では、仏式であっても黄白の水引が主流となっている地域があります。逆に関東以北では黒白が一般的です。このように、同じ仏教式であっても地域によってスタイルが異なるため、迷ったときは年配の親族や地域の葬儀事情に詳しい人に相談することをおすすめします。見た目の形式が相手の期待と違うだけで、気持ちが伝わりにくくなってしまうこともあるため、丁寧な確認が大切です。

ポイント3:表書きの言葉と名前の書き方

表書きに使う言葉の基本

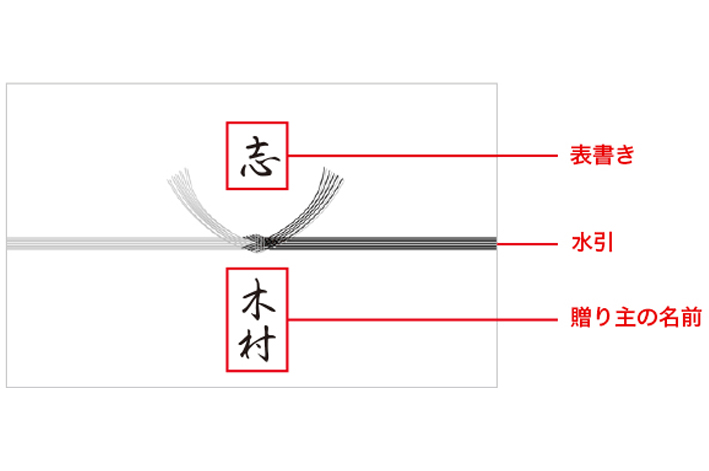

香典返しの掛け紙には、上部に感謝の気持ちや弔意を示す言葉を記します。もっとも一般的なのは「志」で、宗教を問わず広く用いられており、「心ばかりの感謝をお届けします」という意味を込めた、控えめで丁寧な表現です。ただし、地域によって異なる場合もあり、関西や九州では「満中陰志」と記すのが一般的です。これは仏教における四十九日の忌明けを意味し、その節目に合わせて感謝を伝える言葉として使われます。また、神式やキリスト教では「偲草(しのびぐさ)」を用いるのが一般的です。

贈り主の名前の記載方法

掛け紙の下段には、香典返しを贈る側の名前を記載します。もっとも一般的なのは「○○家」とする書き方で、喪主が一家を代表して返礼していることを示します。場合によっては、喪主のフルネームや姓のみを印刷することもありますが、どちらも問題ありません。ただし、連名で記載するのはマナー違反とされており、避けるべきです。香典返しはあくまで喪主が代表して行うものとされているため、贈り主の名前は一人に絞るのが基本です。

間違いやすい表現に注意

香典返しでは、表書きの言葉選びにも気をつける必要があります。特に注意したいのが「寸志」の誤用です。「志」は香典返しで広く使われる言葉で、感謝の気持ちを表す丁寧な表現です。一方、「寸志」は目上の人が目下に対して渡す謝礼の意味があり、立場や意味合いがまったく異なります。見た目が似ているからといって、うっかり使ってしまうと非常に失礼にあたるため、十分な注意が必要です。表書きの印刷を依頼する際や、自分で書く場合は、漢字の確認をしっかり行いましょう。

ポイント4:状況に応じた掛け紙の掛け方

内掛け(内のし)が適している場面

香典返しを配送で届ける場合や、控えめに贈りたいときには「内掛け(内のし)」が一般的です。掛け紙をかけた品物を、さらに包装紙で包む形式で、表書きや名前が外から見えないため、目立たせずに感謝の気持ちを伝えるのに適しています。また、配送中の破損や汚れを防げる点でも、多くのギフト専門店で標準的な方法とされています。

外掛け(外のし)が適している場面

香典返しを手渡しで贈る場合には、掛け紙を包装紙の外側にかける「外掛け(外のし)」がよく用いられます。表書きや贈り主の名前がひと目で伝わるため、贈る目的を明確に示すことができ、感謝の気持ちを直接伝える場面に適した形式です。ただし、地域によっては外掛けが基本とされているところもあるため、事前に風習を確認しておくと安心です。

地域によって異なる掛け紙のマナーに注意

掛け紙の掛け方や水引の色・形には、地域ごとに異なる風習があります。たとえば、関西や北陸では黄白の水引が多く使われていたり、外掛けの方が一般的とされている地域もあります。贈り方に迷った場合は、贈る相手の住んでいる地域の慣習を事前に確認しておくと安心です。家族や年長の親族に相談するほか、葬儀社やギフト専門店でも地域ごとの傾向を教えてもらえることがあります。形式に正解はありませんが、相手の文化や風習に合わせることが、丁寧な香典返しにつながります。

まとめ

香典返しの掛け紙は、感謝の気持ちを丁寧に伝えるための大切な要素です。熨斗との違いを理解し、宗教や地域の慣習に沿った水引や表書きを選ぶこと、言葉の誤用を避け、名前の記載にも配慮すること、さらに内掛け・外掛けの使い分けや地域ごとの風習にも目を向けることで、相手に失礼のない香典返しを用意できます。形式だけでなく、贈る側の心遣いが伝わるよう、基本的なマナーを大切にしましょう。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」