法事とは、故人を供養し、参列者とともにその思いを共有する大切な儀式です。参列者からいただく「お供え」や「香典」に対して、感謝の気持ちを込めてお返しを贈るのが古くからの習わしです。しかし、法事のお返しには地域ごとの違いや細かなルールが存在し、選び方を誤ると失礼にあたることもあります。贈る品物の種類や相場、のしの書き方、地域による違いなどを理解し、適切な対応をすることが大切です。この記事では、法事のお返しにふさわしい品物の選び方や注意点について解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

法事のお返しとは

「香典返し」との違い

混合されがちな言葉に「香典返し」があります。「法事のお返し」と「香典返し」の違いは「四十九日の前か後か」です。仏教では「四十九日を忌明け法要」としており、四十九日を迎えると故人は仏さまとなり、成仏されると考えられています。そのため、四十九日の前に、ご霊前へのお供えとして参列者などから頂いた金品「お香典」に対するお返しが「香典返し」です。一方で、四十九日を過ぎると故人は仏さまとなります。ご仏前へのお気持ちとして頂いた金品へのお返しは「法事のお返し」となります。

法事のお返しに適した品物

和菓子・洋菓子

お菓子は法事のお返しとして最も定番の品であり、和菓子と洋菓子の両方が人気です。和菓子では、せんべいや羊かん、おかきなどがよく選ばれ、高齢の方にも喜ばれます。洋菓子では、クッキーやフィナンシェ、バウムクーヘンなどが選ばれ、幅広い年齢層に好まれています。お菓子を選ぶ際は、日持ちのする個包装のものを選ぶと、受け取る側にも配慮できます。

飲み物

飲み物も法事のお返しとして適しています。日本茶やほうじ茶は法要の雰囲気に合う落ち着いた印象があり、贈り物として人気があります。コーヒーや紅茶のセットもよく選ばれ、健康志向の方には黒豆茶やハーブティーが好まれています。特にティーバッグやスティックタイプのコーヒーを選ぶと持ち運びがしやすく、相手にとっても便利な贈り物になります。

調味料

調味料は料理をする家庭にとって実用的な贈り物であり、高級醤油や味噌、オリーブオイルやごま油などが選ばれます。瓶入りのものは重くなるため、持ち帰る際の負担を考慮し、小分けタイプや詰め合わせのものを選ぶと良いでしょう。また、海苔や鰹節なども定番で、特に焼き海苔や味付け海苔は多くの人に喜ばれます。

石けん・洗剤

石けんや洗剤は「悲しみを洗い流す」という意味があり、法事のお返しとして用いられます。ハンドソープや洗濯洗剤、食器用洗剤など、日常生活で使いやすいものが好まれます。香りの強すぎないものを選ぶと、誰にでも受け入れられやすくなります。

カタログギフト

最近では、カタログギフトを法事のお返しに選ぶ人も増えています。相手が自由に好きなものを選べるため、好みに左右されることがなく、失敗が少ないのが特徴です。法事専用のカタログギフトも販売されており、持ち運びしやすい点からも選ばれることが多くなっています。

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

法事のお返しの金額相場

法事のお返しの相場

法事のお返しの金額は、いただいたお供えの「3分の1から半額程度」が目安とされています。例えば、1万円のお供えをいただいた場合は、3,000円から5,000円程度の品物を用意するのが適切とされています。5,000円のお供えなら1,500円から2,500円程度の品物を選ぶとよいでしょう。ただし、親族などの近しい関係の方から高額なお供えをいただいた場合は、必ずしも半返しをする必要はありません。気持ち程度の品物をお返しし、別途会食などを設けることも一般的です。

法事のお返しを選ぶ際の注意点

地域の風習やマナーを確認する

法事のお返しの習慣は地域によって異なります。例えば、関東では「志」という表書きを使うことが多いですが、関西では「粗供養」や「満中陰志」と表記する地域もあります。また、品数についても、関東では1種類の品物を贈るのが一般的なのに対し、関西では2種類以上のセットを用意することが多いです。水引の色も、全国的には白黒が主流ですが、関西では黄白がよく使われるため事前に親族や地元の習慣を確認することが大切です。

品物選びや予算設定に気をつける

法事のお返しには「消え物」が適していますが、中には避けたほうがよい品物もあります。肉や魚などの生鮮食品は日持ちしないため不向きで、赤や派手な色合いのパッケージは弔事にはそぐわないため控えたほうがよいでしょう。

渡し方やお礼状の有無を判断する

法事のお返しを渡す際は、状況に応じて適切な方法を選びましょう。直接手渡しする場合は、掛け紙を外掛け(外のし)にして表書きを見えるようにします。一方、配送する場合は、掛け紙が傷まないように内掛け(内のし)にするのが適切です。四十九日法要で品物を郵送する際は、お礼状を添えるのが一般的ですが、法要当日に手渡しする場合は、口頭で感謝を伝えれば問題ありません。一周忌以降の法要では、お礼状を付ける必要がないことが多いため、必要に応じて判断しましょう。

法事のお返しに添える掛け紙のマナー

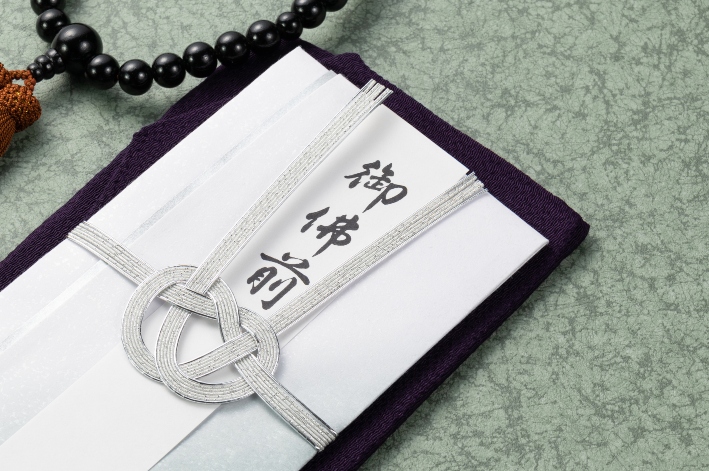

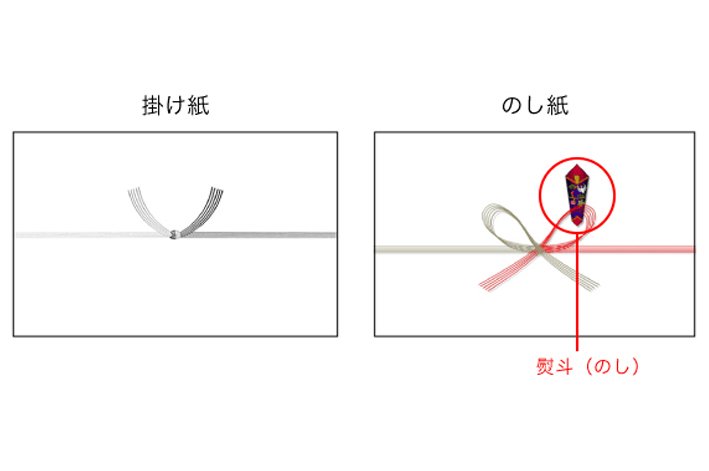

法事のお返しには熨斗を付けない

法事のお返しの掛け紙には、熨斗を付けないのが基本です。熨斗はお祝い事に使用されるものであり、弔事には適しません。法事のお返しには「掛け紙」を選び、のし紙を避けることがマナーとされています。

表書きの書き方

掛け紙の表書きには「志」または「粗供養」と記します。「志」は全国的に使われる表書きであり、どの地域でも適用できます。「粗供養」は関西地方や西日本の一部地域で使用され、地域によっては「満中陰志」と書くこともあります。施主の家名は掛け紙の下部に記載し、単独または連名で表記します。

水引の色と選び方

法事のお返しには「結び切り」の水引を使用し、「二度と繰り返したくない」という意味を込めます。全国的には白黒の水引が一般的ですが、関西では黄白がよく使われます。地域によって銀や青白の水引を使うこともあります。

内掛けと外掛けの使い分け

掛け紙には「内掛け(内のし)」と「外掛け(外のし)」の2種類があります。直接手渡しする場合は表書きが見える外掛けが一般的です。配送する場合は掛け紙が傷つかないように内掛けにするのが適切です。法事のお返しを準備する際は、掛け紙のマナーを守ることで、感謝の気持ちを丁寧に伝えることができます。

まとめ

相手に感謝の気持ちを伝えながら、地域の習慣を確認し、負担の少ない品物を選ぶことが大切です。適切な予算を設定し、掛け紙やのしのマナーを守ることで、より丁寧なお返しができます。渡し方やお礼状の有無にも気を配り、失礼のないよう準備を整えましょう。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」