香典返しは、故人への感謝と供養の気持ちを形にした大切な儀式です。しかし、その方法やタイミング、贈る品物は地域によって大きく異なり、一律ではありません。さらに、香典返しと混同されがちな「会葬御礼」との違いを正しく理解しておかないと、誤った対応につながることもあります。この記事では、香典返しと会葬御礼の違いをはじめ、地域ごとの風習や返礼品の選び方、注意点について詳しく解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

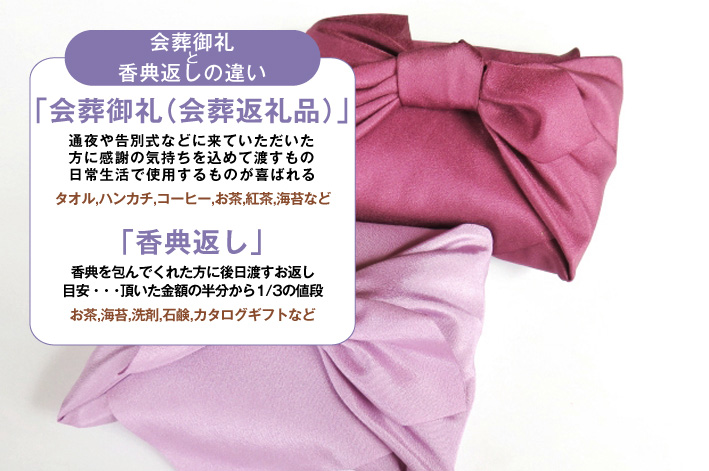

香典返しと会葬御礼の違い

それぞれの目的の違い

香典返し

香典返しとは、葬儀に際していただいた香典に対するお礼として遺族が贈る返礼のことを指します。この行為には、経済的な支援をしてくれたことへの感謝を示すとともに、故人の冥福を祈ってくれたことへの感謝の気持ちも込められています。単なる返礼品の贈答にとどまらず、悲しみを共有してくれた人々への誠意ある応対として重要な役割を担います。

会葬御礼

会葬御礼は、葬儀や告別式に参列してくれたこと自体に対するお礼として渡す返礼です。香典を持参したかどうかは関係なく、式に足を運んでくれたことそのものに感謝の意を示す行為です。会葬御礼は「お越しいただきありがとうございました」という気持ちをシンプルに伝えるもので、参列者全員に対して公平に配布されます。

贈るタイミング

香典返し

香典をいただいた方へのお礼は、四十九日の忌明けを迎えた頃に贈るのが一般的な習わしです。この時期は、一定期間の喪が明け、遺族が気持ちを少し落ち着ける節目とされ、あらためて感謝を伝える機会として適しています。一方で、関西や九州などの地域では、葬儀当日に返礼品を渡す「即日返し」が一般的となっており、地域の風習に合わせた柔軟な対応が必要です。

会葬御礼

会葬御礼は、基本的に葬儀当日に渡すものです。受付や式場の入口で参列者に手渡すのが一般的で、その場で簡潔に感謝の意を表すためのものとされています。香典返しのように後日郵送することはほとんどなく、式の進行とともに自然な形で渡されます。

贈る品物と金額の目安の違い

贈る品物の違い

香典返し

香典返しでの贈る品物としては、お茶、海苔、調味料、砂糖、洗剤、タオルなどの消耗品が選ばれることが多く、「形が残らないもの」が好まれます。「不幸を残さない」「消えてなくなる」という意味合いから、これらの実用品が適しているとされています。最近では、受け取った人がカタログから好みの商品を選べるカタログギフトも人気を集めています。

会葬御礼

会葬御礼での品物の内容としては、ポケットティッシュ、ハンカチ、お茶の小袋、飴などの軽い実用品が多く選ばれています。宗教や地域によっては、清めの塩を添えることもありますが、浄土真宗などでは清めの塩を使わないこともあるため注意が必要です。

金額の目安

香典返し

香典返しの金額は、いただいた香典の半額程度を目安にする「半返し」が通例です。たとえば、1万円の香典をいただいた場合は、3,000円から5,000円の範囲で感謝の気持ちを込めた品物を贈るのが一般的とされています。相手に気を遣わせないよう、贈る側としても過不足のない金額で調整することが大切です。

会葬御礼

会葬御礼に用いる品物は、あまり高価なものではなく、簡素で控えめな内容がふさわしいとされています。目安としては500円〜1,000円程度の価格帯が標準です。

地域によって異なる香典返しの時期

関東地方

関東地方では、香典返しは一般的に四十九日の法要後に行われます。このタイミングは、仏教の教えに基づいており、四十九日が故人の成仏の日とされているためです。法要後に贈る香典返しには、弔問者に対して故人の無事な成仏を報告する意味も含まれています。

関西地方

関西地方では「即日返し」という方法が広く行われています。これは、葬儀や通夜の当日に香典返しを行う方法で、参列者がその場で香典を渡した後に即座に返礼品を受け取る形です。即日返しの習慣は参列者が多く、遠方からの参加者が多い関西地方特有の風習です。この方法により後日の手間を省き、参列者が持ち帰る手間を軽減することができます。

その他の地域

他の地域でも、香典返しのタイミングはさまざまです。例えば、九州地方では四十九日法要後ではなく、一周忌や三回忌の法要の際に香典返しを行うことがあります。また、北海道では香典返しの文化があまりなく、代わりに「おもてなし」として食事を振る舞うことが一般的です。

香典返しにおすすめの品物

お菓子

煎餅やクッキー、ゼリー、ドライフルーツなどの焼き菓子類は、家族や複数人で分けて楽しめる点から香典返しによく選ばれています。甘いものが苦手な方にも配慮し、種類の豊富な詰め合わせセットにすることで、幅広い層に喜ばれる内容になります。

お茶やコーヒー

香典返しでは昔から定番とされるお茶やコーヒーは、日常的に消費されるうえ、年齢問わず喜ばれやすい品物です。和風・洋風を問わず選べる品ぞろえがあり、上品な包装が施されている商品も多く、格式ある贈り物として安心して使えます。

タオル

実用性と清潔感があるタオルも人気です。特に今治タオルは上質さが伝わるため、丁寧な返礼に適しています。家庭で使いやすく、軽量で扱いやすいのもポイントです。

海苔

海苔は香典返しの品として長く親しまれている定番の食品です。食卓で使いやすく、保存がきき、年齢や性別を問わず受け入れられやすい点が魅力です。味付け海苔や焼き海苔の詰め合わせなどは、高級感のあるパッケージも多く、贈答品としても見た目が整っています。

カタログギフト

カタログギフトは、受け取る人が自由に好みの品を選べる点が評価され、香典返しとして利用される機会が増えています。内容も食品、雑貨、体験ギフトなど多岐にわたり、相手の好みが分からない場合でも安心して贈れます。

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

寄付型ギフト

最近では、香典返しの代わりに寄付を行い、その証明書や報告書を贈る形式も注目されています。故人の生前の意志や遺族の考えを尊重し、環境保護団体や福祉団体などに寄付を行うことで、意味のある返礼とすることができます。形式にとらわれず、社会貢献という形で思いを届けたい人に選ばれています。

香典返し・会葬御礼を渡す際のマナー

香典返しを渡す際のマナー

香典返しには、品物そのものだけでなく、包装やのし紙にも丁寧な配慮が求められます。一般的には白黒または黄白の掛け紙を使い、表書きには「志」や「忌明志」と記すのが通例です。加えて、感謝の気持ちを伝えるために礼状を添えることも大切です。礼状には、故人の名前や葬儀の日付、喪主の氏名、そして弔問に対する感謝の言葉などを簡潔に記し、心を込めた文面で遺族の思いを伝えます。形式に沿いつつも、温かみのある言葉選びが求められます。

会葬御礼を渡す際のマナー

会葬御礼の品物は参列者全員に手渡しするため、配布の際のマナーも重要です。参列者が会場に到着し記帳を済ませた際に、感謝の言葉を添えて会葬御礼を手渡します。「このたびはご会葬いただき、誠にありがとうございます。こちらをお受け取りください」といったシンプルで丁寧な言葉を添えると良いでしょう。会葬御礼の品物は軽く、持ち運びがしやすいものであることも重要です。特に年配の方や遠方から参列された方にとって、持ち帰りやすい品物であれば配慮が行き届いた印象を与えます。

まとめ

香典返しは、故人に寄せられた香典への感謝を表す大切な返礼です。地域によって返す時期や形式が異なり、会葬御礼とは目的やタイミングが明確に違うため、それぞれを区別して準備することが必要です。定番の品物には、お茶やタオル、海苔やお菓子などがあり、近年はカタログギフトや寄付型ギフトといった新しい形式も選ばれています。地域の慣習に沿って丁寧に対応することが、遺族としての誠意を伝える鍵となります。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」