葬儀や法要の場に参列できなかった場合、香典を後から渡すという場面が出てくることがあります。しかし、「今さら渡しても非常識ではないか」「どのように渡せば失礼がないか」など、不安に感じる人は多いのではないでしょうか。また、香典袋の表書きや金額の書き方、渡すときの言葉遣いなど、細かなマナーについても知っておく必要があります。この記事では、香典を遅れて渡すときのマナーや香典袋の正しい書き方、宗教や時期ごとの表書きの違い、郵送時の注意点について解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典を遅れて渡す場合のマナー

遅れて渡すこと自体は失礼ではない

香典は葬儀や通夜で渡すのが一般的ですが、やむを得ず参列できなかった場合には後日渡すことも認められています。大切なのは、丁寧な言葉を添え、誠意をもって対応することです。形式よりも、心からの哀悼の気持ちが遺族には何より伝わるものです。

訪問前の連絡と渡す際の言葉

直接伺う場合は、必ず事前に連絡し訪問の都合を確認するようにします。渡すときは「このたびはご愁傷様でした。遅くなってしまい申し訳ありません。ご仏前にお供えください」など、気持ちのこもった一言を添えることが大切です。落ち着いた態度で、静かに言葉を選ぶように心がけましょう。

香典の金額の目安

香典の金額は、故人との関係性や自分の立場によって変わります。親や兄弟姉妹など近い親族には1万円〜5万円、友人や職場関係には5,000円〜1万円が一般的です。関係がやや薄い場合は3,000円程度に抑えることもあります。地域によって習慣が異なることもあるため、不安な場合は事前に確認すると安心です。

袱紗の使い方

香典は袱紗に包んで持参するのが正式なマナーです。弔事には紫や紺、グレーなどの落ち着いた色の袱紗を選びます。香典袋を中央に置き、四方から包むようにたたみます。渡す際には袱紗を開き、表書きが相手に読める向きにして両手で差し出します。その際、「ご仏前にお供えください」と一言添えると、丁寧な印象になります。

香典袋の正しい書き方

表書きと名前の記載

香典袋の表面には、中央上部に表書き、下部に差出人の名前を書きます。毛筆や筆ペンで濃墨を使って丁寧に記すのが望ましいとされています。筆圧を整えながら、崩さずに丁寧に書くことで、より誠実な印象を与えることができます。

金額と住所の書き方

中袋には、表面に縦書きで旧字体の金額を「金壱萬円也」などと記載します。裏面左下には、郵便番号・住所・名前を明記しておきましょう。誰からの香典かがすぐに分かるようにすることが、遺族への配慮になります。

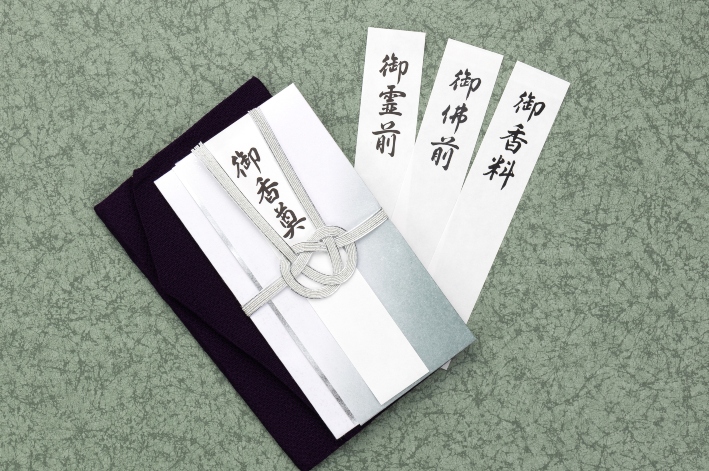

宗教ごとの表書きの違い

仏教の場合

仏教では、香典を渡す時期によって表書きを使い分ける必要があります。葬儀や通夜など、四十九日以前であれば「御霊前」と書くのが一般的です。一方で、四十九日以降の法要や、その後の仏事では「御仏前」もしくは「御佛前」と書くのが適切とされています。これは、仏教の教えにおいて四十九日で故人が成仏すると考えられているからです。

浄土真宗の場合

浄土真宗では、「亡くなった時点で即成仏する」という教えに基づきます。そのため、葬儀のときから「御仏前」と書くのが正しいとされています。たとえ四十九日以前であっても「御霊前」は使用せず、常に「御仏前」で統一します。一般の仏教とはこの点が大きく異なりますので注意が必要です。

神道の場合

神道では仏教と異なり「成仏」という考え方がないため、香典の表書きも独自のものが使われます。もっとも一般的なのは「御玉串料」で、神前に捧げる玉串に由来した表現です。正式な神道の儀式や葬儀でよく用いられます。また、「御神前」はより格式の高い神前儀式で使用されることがあり、「御霊前」は神道式であることが不明確な場合や、一般的な表現として選ばれることもあります。

キリスト教の場合

キリスト教では、香典というより「献花」や「お花料」としてお金を包む形が多く見られます。表書きには「御花料」「献花料」といった言葉が使われます。プロテスタント・カトリックどちらでも使われていますが、迷った場合は「御花料」がより一般的で無難な表現です。

香典を郵送する際の配慮

現金書留での正しい送り方

香典を郵送するときは、必ず郵便局が取り扱う現金書留専用封筒を使用します。これは、法律上現金の送付には決められた方法を使わなければならないためです。現金は香典袋に包んだうえで封入し、封筒に直接お金を入れるのは避けましょう。香典袋が封筒の中で折れないよう、厚紙を添えたりするなどの工夫も大切です。封筒には宛先と差出人の住所・名前を正確に記入し、郵便局の窓口から手渡しで発送します。

添え状を同封する

香典を送る際には、添え状と呼ばれる短い手紙を同封するのが丁寧な対応です。添え状には、故人への哀悼の意とともに参列できなかったことへのお詫び、そして香典を同封した旨を簡潔に記します。たとえば、「本来であれば直接お伺いしご焼香申し上げるべきところ、やむを得ずご挨拶が遅れましたことをお詫び申し上げます。心ばかりの香典を同封いたしましたので、ご仏前にお供えくだされば幸いです」といった文面がふさわしいでしょう。便箋に手書きで書くと、より温かみが伝わります。

まとめ

香典を遅れて渡すことは、理由があれば失礼にはあたりません。大切なのは、遺族への配慮を忘れず、丁寧な言葉と態度で渡すことです。香典袋の表書きや中袋の記載には決まりがあり、宗教や渡す時期によって使い分けが必要です。訪問が難しい場合は現金書留で送り、添え状を添えるとより丁寧です。何より心を込めた対応が、もっとも大切なマナーとなります。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」