一周忌の法要では香典を持参するのが一般的ですが、包む金額や香典袋の書き方に迷うこともあります。香典の相場は、故人との関係性や地域の風習によって異なり、さらに法要後の会食に参加するかどうかでも変わります。また、香典を包む際のお札の扱い方や渡し方にもマナーがあるため、正しい知識を身につけておくことが大切です。この記事では、一周忌にふさわしい香典の金額相場、香典袋の書き方、お札の包み方や渡し方のマナーについて詳しく解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

一周忌の香典とは

香典の意味と役割

香典とは、故人の霊前に供える金銭であり、弔意を示すために持参するものです。本来、線香や花を供えていましたが、遺族の経済的負担を軽減する目的もあり、現在では金銭を包むのが一般的となっています。香典は通夜や葬儀の際に持参することが多いですが、一周忌のような法要でも持参するのがマナーとされています。

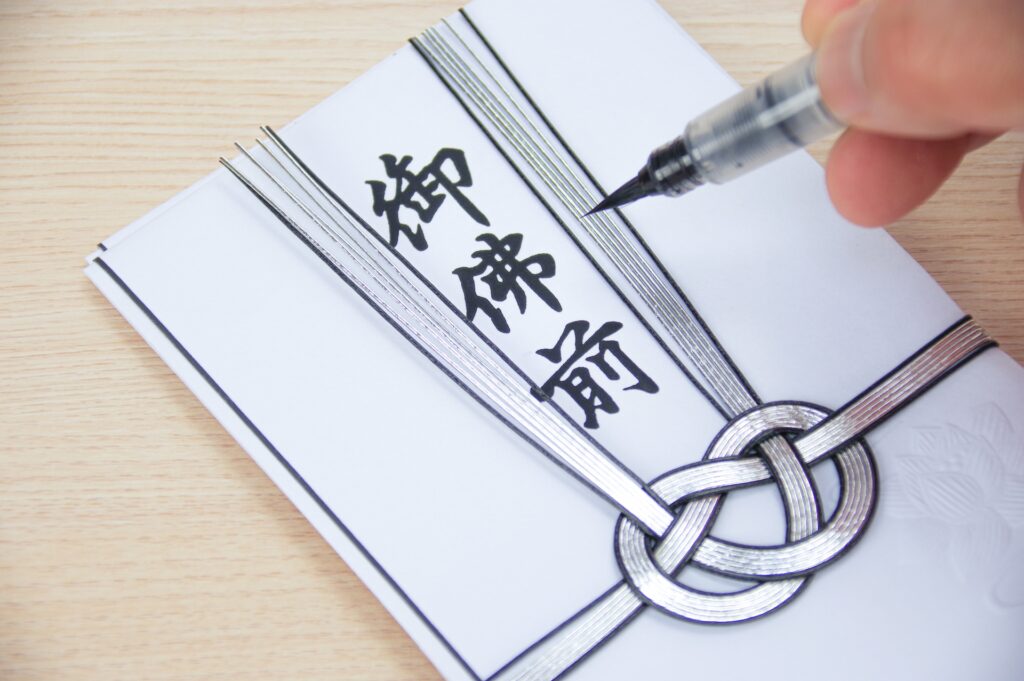

表書きの正しい書き方とマナー

書く際は濃い墨を使う

香典袋の表書きを書く際は、毛筆や筆ペンを使うようにします。通夜や葬儀の際に持参する香典袋は「涙で墨が薄くなってしまった」というお悔やみの意味を込めて薄墨を使うのが礼儀ですが、四十九日を過ぎてからは濃い墨を使います。一周忌は四十九日を過ぎてから行われる法要ですので、濃い墨を使うよう注意しましょう。

表書きの書き方

香典袋の表書きは、故人の宗派に応じた適切な言葉を使用する必要があります。仏教では、四十九日を過ぎると故人が成仏するとされるため、一周忌では「御仏前」または「御佛前」と記載するのが一般的です。また、浄土真宗では亡くなった瞬間に仏になると考えられているため、四十九日以前の法要でも「御仏前」を使用します。一方で、「御霊前」は四十九日までの法要で用いる表書きのため、一周忌には適しません。表書きを書く前に、故人の宗派を確認しておくことが大切です。

氏名・金額の書き方

香典袋には、渡す人の名前を明確に記載し、誰からのものか分かるようにすることが大切です。表書きの下には楷書でフルネームを丁寧に書き、夫婦で参列する場合は、中央に夫のフルネームを記し、その左側に妻の名前を添える形で連名にします。包む金額については、香典袋に中袋が付いている場合、その表面に記入します。金額は旧漢数字で書くのが正式とされ、例えば1万円なら「金壱萬圓」、3万円であれば「金参萬圓」と表記します。

一周忌の香典の金額相場

実親・義親の場合

香典の金額は故人との関係性によって異なり、近しい親族ほど高額になる傾向があります。特に両親の一周忌では、5万円から10万円が相場とされており、義理の両親の場合も同様です。学生や社会人になりたてで負担が大きい場合は、相場より少なくても問題ありません。さらに、法要後に会食が予定されている場合は、人数に応じて食事代として1人あたり5,000円から1万円を追加するとよいでしょう。

祖父母の場合

香典の金額は関係性によって異なりますが、祖父母に対しては1万円から3万円程度が相場とされています。特に同居していたり、親同然に世話になった場合は、3万円程度包むこともあります。さらに、法要後に会食がある場合は、食事代として数千円を追加するのが適切です。

兄弟姉妹などその他の親族の場合

兄弟の一周忌に参列する場合、3万〜5万円が相場となります。おじ・おばであれば1万円程度、それ以外の親族であれば5,000円程度が相場です。この際も、法要後に会食がある場合は食事代として数千円を上乗せしてください。また、血縁の遠い親族であっても、関係性によって包むべき金額は変動させてかまいません。特別に親しくしていた相手であれば、多めに包んでもいいでしょう。どのぐらい包むべきか迷った場合は、参列する他の親戚と相談して、金額を合わせておくと安心です。

知人・友人の場合

友人や知人の一周忌では、5,000円~1万円が目安となります。ただし、こちらも故人との関係性によって包むべき金額は変わりますので、特に親しい友人である場合は、気持ちを込めて多めに包むといいでしょう。前述と同様に、会食がある際には食事代を包むのを忘れないようにしてください。

夫婦で参列する場合

夫婦で参列する場合、故人との関係性にもよりますが、夫婦2人分の御仏前をまとめて包むのが基本です。一般的には、夫婦2人分として2万円程度を包むのが相場目安となります。会食がある場合は、食事代を上乗せして3万円程度を包むのが基本です。

一周忌に参列する際のマナーと注意点

香典に入れるお札の扱い方

お札の状態に注意する

折り目のない新札を香典に使うのは避けるのがマナーです。新品の紙幣は事前に準備していた印象を与え、「不幸を予期していた」と捉えられることがあります。そのため、手元に新札しかない場合は、一度折り目をつけてから包むようにしましょう。

お札の向き

香典袋にお札を入れる際は、法要の種類によって適切な向きが異なります。通夜や葬儀では、故人を悼む意味を込めて肖像画を伏せて入れるのが一般的ですが、一周忌以降の法要では、仏様となった故人へのお供えとして肖像画が正面を向くように入れるのが適切です。中袋を表向きにした際に、お札の肖像画が上を向くように揃えましょう。通夜や葬儀のときとは入れ方が異なるため、誤らないように注意が必要です。

一周忌のお供えの渡し方

袱紗に包んで持参する

香典はそのまま持参せず、袱紗に包んで持っていくのが正式なマナーです。弔事用の袱紗の色は、紫、灰色、紺など落ち着いた色を選びます。袱紗の包み方は、右、下、上、左の順に折りたたみ、左側の端を裏に回して整えます。そして法要の会場に到着したら、施主に渡す直前に袱紗から取り出して、表書きが相手の方を向くようにして手渡します。その際、「ご仏前にお供えください」など、一言添えると丁寧です。

参列できない場合は郵送も可能

一周忌の法要に参列できない場合は、現金書留で郵送することも可能です。持参するときと同様に香典袋に包み、遺族に対する労いや参列できないことへの謝罪を手紙にしたためて、同封するといいでしょう。なお、現金を普通郵便で送ることは法律で禁止されています。必ず現金書留で送るようにしましょう。

まとめ

一周忌の香典は、金額の相場や香典袋の書き方、お札の向きなど、細かいマナーが多くあります。適切な金額を包み、正しい方法で香典を準備することが大切です。また、法要後の会食の有無によって包む金額が変わるため、事前に遺族に確認するとよいでしょう。正しい作法を守り、故人を偲ぶ気持ちを大切にすることが、遺族への配慮にもつながります。一周忌の法要に参列する際は、マナーを理解し、心を込めて供養の気持ちを表しましょう。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」