法事に招かれた際、「香典はどうすればいいのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。香典は故人への弔意と遺族への心遣いを表す大切な儀礼ですが、そのマナーは宗教や地域、関係性によって細かく異なります。金額の相場、袋の書き方、渡し方など、正しい知識が必要です。この記事では、香典の意味から金額相場、香典袋の選び方・書き方、渡す際のマナーについて解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典の意味と法事での役割

法事の香典とは

香典とは、故人の霊前に供える金銭のことであり、葬儀や法事に参列する際に持参するのが一般的な慣習です。かつては、線香や供花などを供えるために、近隣の人々がそれぞれ物を持ち寄っていたことが始まりとされており、時代とともに現金を包んで贈る形式へと移行しました。現代では、故人への哀悼の意と遺族への配慮の気持ちを、香典という形で表すのが一般的です。

法事の香典に込められた意味

香典は単なる金銭の提供ではなく、故人への感謝と敬意、そして遺族に対する経済的・精神的な支えという意味を持っています。悲しみにあるご遺族に心を寄せる行為であり、その思いが適切に伝わるよう、金額の相場や香典袋の選び方、渡す際の所作や言葉遣いにも心を配ることが大切です。香典は、形式にとどまらず、故人とご遺族への思いやりを表す大切な文化の一つです。

関係性別で見た香典の金額目安

故人との関係性による金額の目安

故人が近親者である場合、香典の金額は比較的高額になる傾向があります。たとえば、親や義理の親に対しては、20代であれば1万円から5万円、30代以降では2万円から10万円程度が目安とされます。祖父母への香典は、3,000円から3万円程度が一般的です。兄弟姉妹には1万円から5万円、叔父や叔母などの親族には5,000円から3万円ほどが妥当な範囲といえます。

親族以外の場合の香典相場

故人が親族以外であった場合、香典の金額はやや控えめになります。友人や知人の場合は、3,000円から1万円程度が一般的であり、近所の方や会社関係者に対しては、2,000円から1万円の範囲で包むのが標準とされています。職場関係では、上司・部下・同僚いずれに対しても、5,000円から1万円程度が無難な相場です。

香典金額を決める際の注意点

香典の金額を決定する際には、避けるべき数字があります。特に「4(死)」や「9(苦)」は不吉な意味合いを持つ忌み数として、弔事においては避けられるべきとされています。また、偶数は「縁が割り切れる」ことを連想させるため、可能であれば奇数の金額を選ぶのが無難です。ただし、2万円など一部の偶数金額に関しては、現代では柔軟な受け止め方も広がっており、地域の風習や施主の考え方によっては容認されるケースもあります。事前に家族や周囲の方に相談することが安心につながります。

香典袋の種類と選び方

水引の色や結び方

香典袋には水引があしらわれており、その色や素材には意味があります。最も広く使われているのが白黒の水引で、これは全国的に通用します。関西地方など一部の地域では、黄白の水引を使用することもあり、地域の風習を確認することが大切です。さらに、高額を包む際には双銀の水引を用いた香典袋を選ぶのが一般的とされ、格式を意識する場面では重視されるポイントです。水引の結び方は「結び切り」を用います。これは「繰り返すことがないように」という意味を込めたもので、弔事の場において必須の形式です。

金額に応じた香典袋の選び方

香典袋は、包む金額によって適したタイプが異なります。一般的に、5,000円以下を包む場合には水引が印刷された簡易タイプでも問題ありません。一方で、1万円以上の香典を用意する場合は、実際に水引が結ばれているしっかりとした不祝儀袋を選ぶことが望ましいとされています。金額が高くなるほど、香典袋の格式も上げることで、より丁寧な印象を与えることができます。

香典袋の書き方

表書きの記載方法

表書きは、香典袋の中央上部に記入します。記載する言葉は、法要の時期や宗派によって異なります。四十九日以前の通夜や葬儀では「御霊前」を用いるのが一般的であり、四十九日以降の法要では「御仏前」または「御佛前」が適切とされています。ただし、浄土真宗では、亡くなった直後から成仏するという教義に基づき、通夜や葬儀であっても「御仏前」を使用します。筆記には濃い墨の筆ペンや万年筆を用い、薄墨は使用しません。

名前の書き方

名前は香典袋の中央下部に縦書きでフルネームを記入します。夫婦連名の場合は、中央に夫のフルネーム、その左側に妻の名前のみを添えます。複数人の場合は右から左へ順に記載し、団体で贈る際は「〇〇一同」とまとめ、別紙に全員の名前を記載するのが通例です。

香典を渡す際のマナー

弔事にふさわしい袱紗(ふくさ)の使い方

法事に香典を持参する際は、袱紗(ふくさ)に包むのが正式な作法とされています。袱紗は、贈り物を丁寧に扱うという日本の伝統的な礼儀作法に基づくもので、弔事では紫・紺・グレーなどの落ち着いた色が適しています。反対に、明るい色や華やかな柄の袱紗は避けるべきとされており、弔事用として販売されている専用の袱紗を選ぶと安心です。

香典を渡す場所とタイミング

会場に到着したら、まず受付が設けられているかを確認します。受付がある場合は、受付で名前を伝えたうえで香典を渡します。受付がない場合は、タイミングを見計らって施主やご遺族に直接手渡します。地域や家のしきたりによって違いがあるため、周囲の様子を見ながら落ち着いて行動することが大切です。

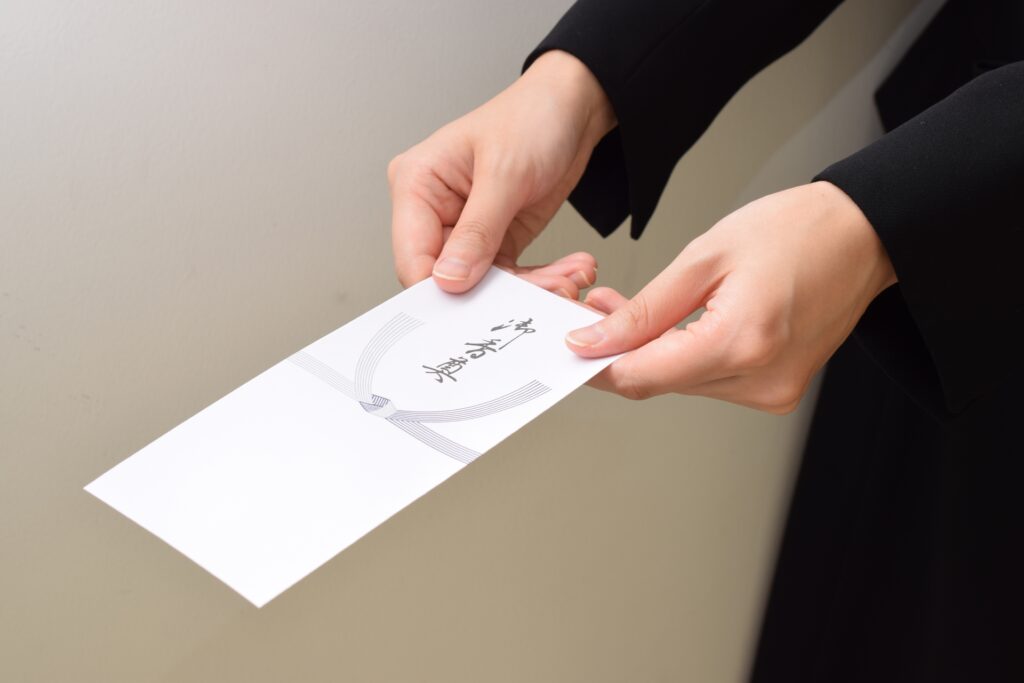

正しい渡し方の所作

香典を渡す際には、袱紗(ふくさ)から香典袋をゆっくりと丁寧に取り出します。表書きが相手に読めるよう向きを整え、両手で持って差し出すのが基本です。袱紗の上に乗せたまま渡すと、より丁寧な所作となり、落ち着いた印象を与えます。立ち居振る舞いにも注意を払い、品位ある態度を心がけましょう。

添えるべき言葉と配慮

香典を手渡すときは、一言添えることで丁寧さが伝わります。「本日はお招きいただきありがとうございます」「どうぞ御仏前にお供えください」など、簡潔で落ち着いた表現が適しています。深く入り込んだ言葉や過度な慰めの言葉は避け、控えめで誠実な気持ちを表すのがマナーです。

まとめ

香典は、故人への哀悼と遺族への配慮を表す大切な習わしです。金額の相場や香典袋の選び方、書き方には決まったマナーがあり、宗派や法要の時期によっても異なります。また、袱紗(ふくさ)に包んで丁寧に手渡し、一言添えることでより誠意が伝わります。正しい知識を持って準備し、心を込めて対応することが何よりの礼儀です。

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」