葬儀に関するマナーの中で、混同されやすいのが「会葬御礼」と「香典返し」です。どちらもお礼を伝えるためのものですが、目的や渡す対象、タイミングなど、役割は大きく異なります。この記事では、会葬御礼と香典返しの違い、正しいマナーや相場、品物選びのポイントまで詳しく解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

会葬御礼と香典返しの違い

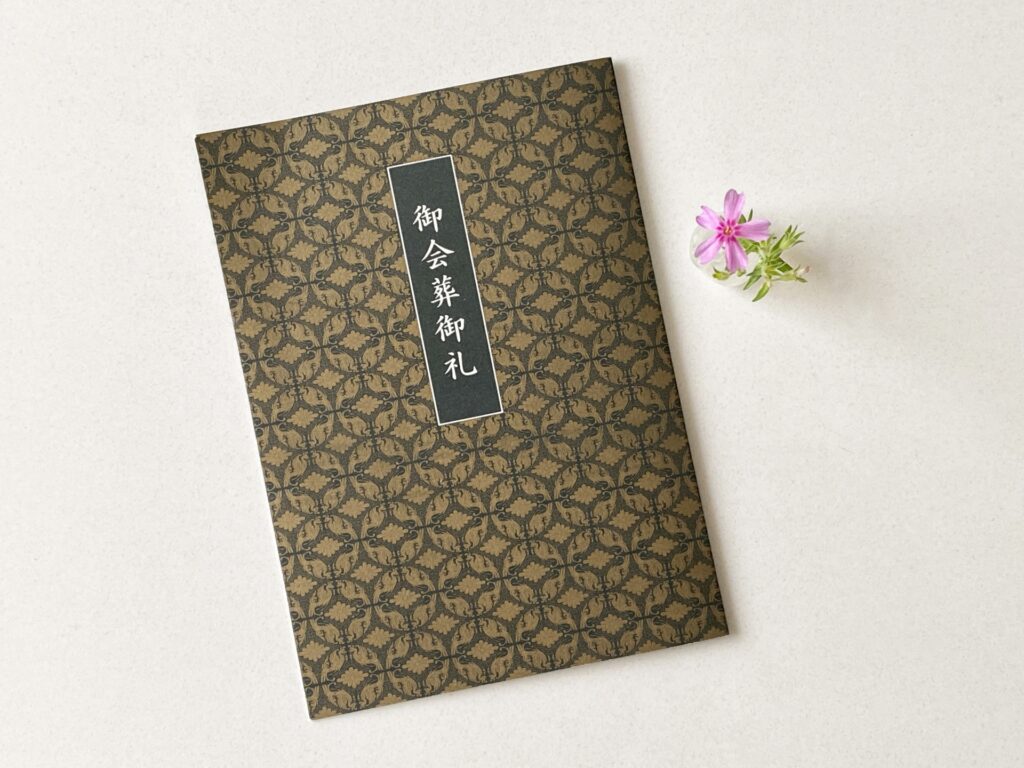

会葬御礼とは

会葬御礼は、通夜や葬儀に参列していただいた方全員にお渡しするお礼の品です。香典をいただいたかどうかにかかわらず、「ご参列ありがとうございました」という感謝の気持ちを込めてお渡しします。あくまで「参列そのもの」へのお礼であり、香典へのお礼とは目的が異なります。

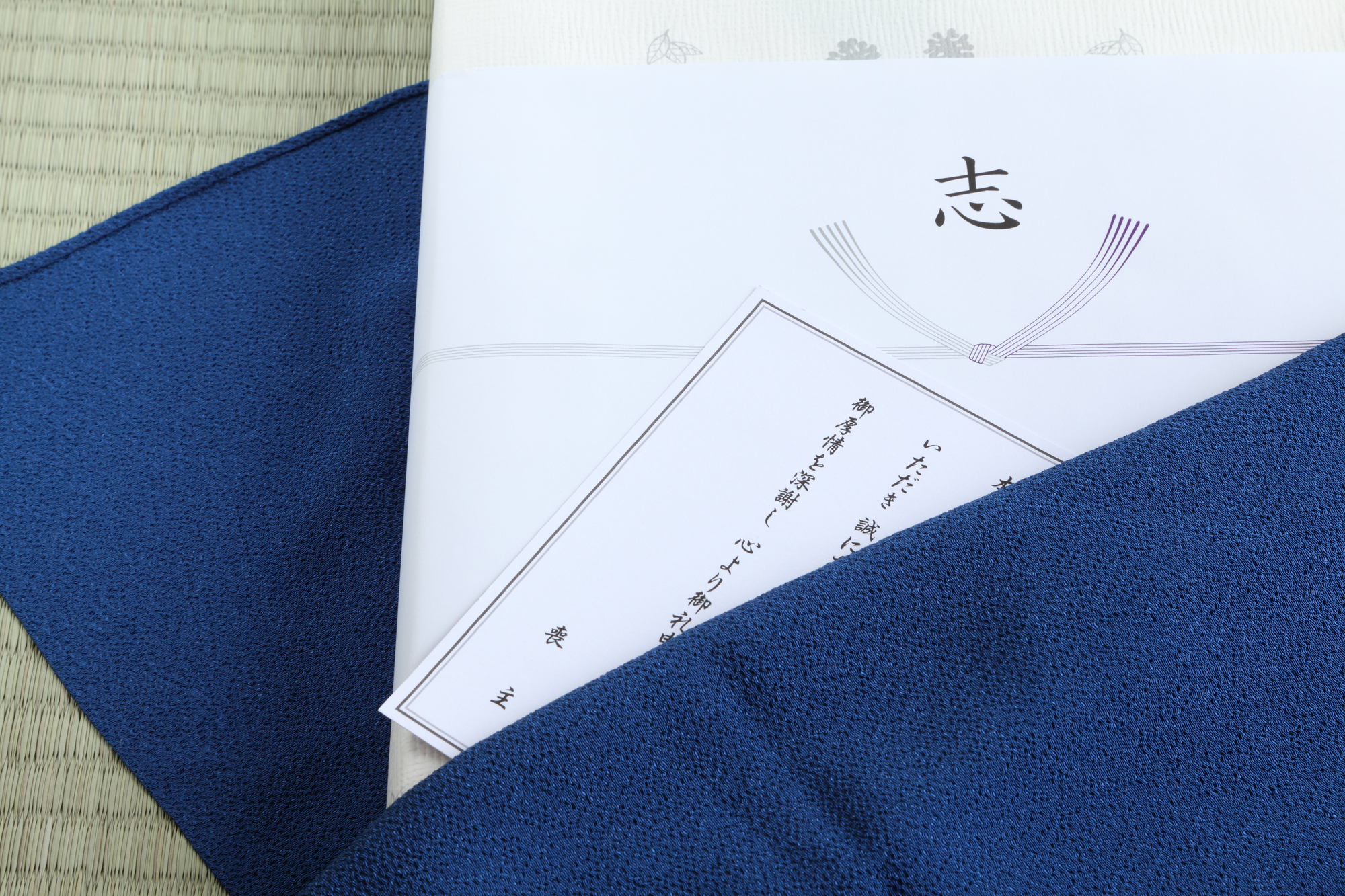

香典返しとは

香典返しは、香典をお供えいただいた方に対して「お悔やみをいただきありがとうございました」という感謝の気持ちを込めてお渡しするお礼の品です。会葬御礼と違い、参列された方全員ではなく、香典をいただいた方だけにお返しをするものです。香典返しには「葬儀や法要を滞りなく終えられたことのご報告」という意味も含まれています。

会葬御礼・香典返しを渡すタイミング

会葬御礼

会葬御礼は、基本的に葬儀当日にお渡しします。受付で記帳していただいた際に、その場で手渡すのが正式なマナーです。後日送るものではなく、当日感謝をお伝えするためのものなので、忘れずに事前に用意しておく必要があります。

香典返し

香典返しは四十九日法要後の「忌明け」にお送りするのが正式なマナーです。近年は葬儀当日にまとめてお渡しする「即日返し」も増えていますが、本来は忌明けに改めて感謝の気持ちを伝えるものです。即日返しの場合でも、高額な香典をいただいた方へは、後日改めて品物をお送りすることが丁寧な対応とされています。

会葬御礼と香典返しの金額相場について

会葬御礼の場合

会葬御礼の金額相場は500円から1,000円程度です。感謝の気持ちを込めつつも、受け取る側の負担にならない簡潔な品を用意するのがポイントです。地域や宗教によって若干の差はありますが、極端に高額な品を用意する必要はありません。

香典返しの場合

香典返しにかける金額は、いただいた香典の三分の一から半額程度が目安です。これは「半返し」と呼ばれる考え方で、広く浸透しているマナーです。たとえば、5,000円の香典なら1,500円〜2,500円程度、10万円の香典なら3万円〜5万円程度が相場となります。特に親族から高額な香典をいただく場合には、四分の一程度に抑えることもあり、地域や家族の考え方によって調整が必要です。

会葬御礼と香典返しの品物選び

会葬御礼にふさわしい品物

会葬御礼は、参列していただいたことへの感謝を伝えるためのものです。そのため、持ち帰りやすく、負担にならない簡潔な品物が選ばれます。定番としては、タオル・お茶・焼き菓子・ハンカチなどが挙げられます。金額相場が500円から1,000円程度と決まっているため、「お越しいただきありがとうございました」という気持ちを表すささやかなお礼であることがポイントです。

>> 500円から1,000円でおすすめの会葬御礼ギフトはこちら

香典返しにふさわしい品物

香典返しは、いただいた香典へのお礼としてお渡しするものです。品物は「消えもの」が基本とされており、海苔・お茶・コーヒー・菓子折りなどの食品類や、タオル・洗剤・石鹸などの日用品が選ばれる傾向にあります。消えものには「不幸を後に残さない」という意味が込められており、昔から弔事に適した品とされています。また近年では、カタログギフトを香典返しに選ぶ方も増えています。カタログギフトなら、受け取った方が好みの品を自由に選べるため、年齢や家族構成に関係なく、幅広い層に対応できる便利な選択肢です。

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

会葬御礼に添える「挨拶状」

参列してくださった方へ気持ちを伝える

会葬御礼に添える挨拶状は、当日参列していただいたことへの感謝を伝えるためのものです。内容は、ご会葬へのお礼に絞り、香典や忌明けの話題は含めません。当日にお渡しするものだからこそ、長文は避けて、短く・わかりやすく・簡潔にまとめるのが基本です。

会葬御礼の挨拶状例

本日はご多用中にもかかわらずご会葬を賜りまして誠にありがとうございました

故人ならびに遺族一同心より御礼申し上げます

このように、参列に対するお礼のみを述べるのが会葬御礼の挨拶状です。長々とした文章は不要で、形式ばりすぎず、手軽に受け取れるような簡素なカードや一筆箋に印刷してお渡しすることが一般的です。

香典返しに添える「お礼状」

香典返しにはお礼状を必ず添える

香典返しには、香典への感謝と無事に忌明けを迎えたことを伝えるためのお礼状を用意します。内容はより正式なものになり、香典への御礼、忌明けの報告、略儀であることへのお詫びまでをきちんと記します。また、弔事独特の作法として、「不幸に区切りをつけない」「悲しみが途切れないように」という考え方から、句読点は使用しないのが昔からの作法です。

香典返しのお礼状例

拝啓

亡父〇〇儀 葬儀に際しましては ご多用中にもかかわらず ご会葬を賜り また ご鄭重なるご厚志を賜り 誠にありがとうございました

おかげをもちまして 〇月〇日に忌明けの法要を滞りなく相済ませることができました

つきましては 誠にささやかではございますが 忌明けのご挨拶にあたり 心ばかりの品をお届けさせていただきます

本来であれば直接お伺いし お礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます

敬具令和〇年〇月〇日

喪主 〇〇〇〇

このように、感謝と報告を中心に構成するのが香典返しのお礼状の基本です。必要に応じて文面をアレンジし、ご家族や地域の慣習に合わせた形に整えるとよいでしょう。

まとめ

会葬御礼は、葬儀に参列してくださったすべての方へ当日お渡しするものです。香典返しは、香典をいただいた方へ忌明け後にお礼状を添えて送るものです。どちらも感謝の気持ちを伝える大切な儀礼ですが、目的や渡すタイミングが大きく異なります。地域や宗教による違いにも配慮し、失礼のない形で準備を整えましょう。お礼の言葉を添える心遣いを忘れず、故人に代わって丁寧に感謝を伝えることが何より大切です。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」