香典返しは、香典をいただいた方へ感謝の気持ちを伝える大切な儀礼です。しかし、時期や品物の選び方、挨拶状の言葉遣いなど、細やかなマナーが求められるため、多くの方が戸惑いがちです。宗教や地域によっても習慣が異なる香典返しには、正しい知識と慎重な対応が欠かせません。この記事では、香典をいただいた際の対応、香典返しに関わる一連のマナーや注意点について解説します。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

香典をいただいた際のマナー

香典を受け取る際の言葉

香典を受け取る際には、シンプルでありながら心のこもった言葉を選ぶことが大切です。香典をいただくということは、相手が故人のために心を尽くしてくれていることを意味しますので、その思いに対して真摯に感謝の気持ちを伝えることが求められます。たとえば、「お心遣いをいただき、故人も喜んでいることと思います」や「このたびはご厚情を賜り、心より感謝申し上げます」といった表現が挙げられます。こうした言葉を使うことで相手に対する感謝の気持ちがより具体的に伝わり、心のこもったお礼ができます。

場面別の香典お礼の言葉

お通夜や葬儀当日

お通夜や葬儀当日には、多くの参列者が故人を偲び、香典を持参してくれることが一般的です。このような場面では、できるだけ簡潔でありながらも、感謝の気持ちが伝わる言葉を選ぶことが求められます。たとえば、「お忙しい中お越しいただき、心より感謝申し上げます」や「このたびはご丁寧なお心遣いをいただき、誠にありがとうございます」といった表現が適しています。また、特に親しい関係者に対しては、「故人もきっと喜んでいることと思います」と付け加えることで、相手の心に寄り添う言葉を選ぶことができます。

葬儀後

葬儀が終わった後にも、再度感謝の気持ちを伝える機会があります。たとえば、四十九日法要の際には、改めて参列者に対して感謝の言葉を述べることが一般的です。この場合、「お陰様で無事に法要を終えることができました。皆様のお心遣いに深く感謝申し上げます」といった言葉が適しています。また、香典返しを手渡す際にも「お心遣いをいただき、誠にありがとうございました」といった感謝の意を表現することで、相手に対する礼儀を示すことができます。

香典返しを贈る際のマナー

香典返しのタイミング

香典返しは通常四十九日を目安に行いますが、地域や宗教によって異なる場合もあります。たとえば、仏教では四十九日法要を区切りに香典返しを行うのが一般的ですが、神道では五十日祭、キリスト教では昇天記念日や一か月後の追悼礼拝など、それぞれの宗教や信仰の考え方に応じた時期に行われることが多いです。こうした違いを踏まえ、地域や家ごとの習慣を大切にしながら、相手への配慮をもって対応することが望まれます。

香典返しの金額の目安

香典返しの金額の目安は、いただいた香典の半額から3分の1程度です。たとえば1万円の香典であれば、3,000円〜5,000円程度の返礼品を用意するのが一般的です。この「半返し」の習慣は、相手に負担をかけないよう配慮された日本の伝統的な礼儀といえます。

香典返しを贈る際のお礼の言葉

直接渡す場合の言葉遣い

香典返しを直接手渡しする際には、「このたびはご厚志を賜り、誠にありがとうございました。ささやかではございますが、感謝の気持ちとしてお納めください」といった表現が適しています。落ち着いた声で相手の目を見ながら丁寧に伝えることで、感謝の気持ちがしっかり伝わります。

郵送する場合の添え状

郵送で香典返しを贈る場合には、必ず挨拶状を同封しましょう。「このたびは心温まるご厚意を賜り、心より御礼申し上げます。略儀ながら、心ばかりの品をお届け申し上げます。ご笑納いただければ幸いに存じます」といった文面が一般的です。直接の対面がない分、文章での表現がより重要になります。

香典返しに使用する熨斗や表書き

掛け紙と水引の種類

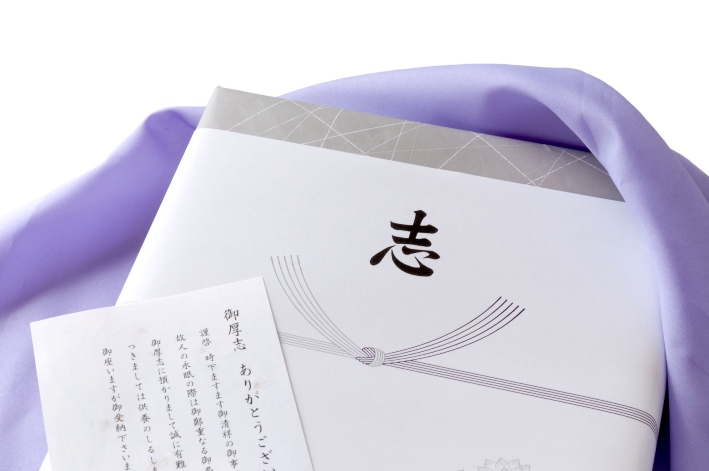

香典返しには祝儀用の「のし」ではなく、弔事用の「掛け紙」を使用します。水引は黒白、または関西地方では黄白の結び切りを用い、「一度限りで終わること」を願う意味が込められています。三回忌などの節目でも色や形式が異なるため、地域の慣習に注意する必要があります。

表書きの種類と名入れ

表書きには「志」が最も一般的ですが、関西では「満中陰志」や「粗供養」、四国や九州の一部では「茶の子」が用いられます。名入れには、施主の名前や家名を記載し、受け取る相手に誰からの贈り物であるかがわかるようにします。

宗教によって異なる香典返し

仏教の場合

仏教では、香典は故人への「供養」として捧げられます。香典返しは四十九日法要を終えた忌明けに行うのが一般的です。返礼品は、お茶やお菓子、タオルなどの消え物が選ばれます。表書きは「志」や「満中陰志」が多く、言葉は「ご冥福をお祈りします」「成仏されることを願います」などが適切です。

神道の場合

神道では、香典は「玉串料」と呼ばれ、一般的には五十日祭を終えた後に香典返しを行うことが多いとされています。返礼品には洗米や塩など、清浄を象徴するものが好まれます。表書きには「志」や「偲草」と書かれることがあり、「成仏」などの仏教用語は避け、「神前での安寧をお祈りします」といった神道にふさわしい表現が用いられます。

キリスト教の場合

キリスト教では香典は「御花料」や「献花料」として贈られ、香典返しは昇天記念日や1か月後の追悼礼拝後に行われます。返礼品は日用品など宗教色のないものを選び、表書きやのしは使わないのが一般的です。言葉遣いは「天国での安らぎをお祈りします」「神のもとでの平安を願います」が適しています。

香典返しを贈る際の注意点

宗教や慣習に合わせた時期に贈る

香典返しは、忌明けを迎えた後に感謝の気持ちを込めて贈るのが基本です。仏教では四十九日法要、神道では五十日祭、キリスト教では昇天記念日や1か月後の追悼礼拝など、それぞれの宗教や地域の慣習によって目安となる時期は異なります。いずれの場合も、葬儀の直後など慌ただしい時期に返礼を行うのは控えるのが一般的です。落ち着いた節目のタイミングで、相手への配慮をもって贈ることが大切です。

相手に配慮した内容を選ぶ

香典の金額に見合った範囲で、誰にでも受け入れられやすい「消え物」(お茶やお菓子など)を選ぶのが一般的です。高額すぎる返礼品や宗教色の強いものは避け、包装や表書きも地域や宗派の慣習に合わせて選ぶことが大切です。

遺族から香典返しを受け取った際の対応

感謝の気持ちを持って丁寧に受け取る

香典返しを受け取る際は、遺族の悲しみに寄り添い、相手の心遣いに対する感謝を丁寧に表現することが大切です。受け取るときは必ず両手で受け取り、「ご丁寧にありがとうございます」「お気遣いいただき恐縮です」など、落ち着いた表現を添えるのが礼儀です。場の雰囲気にふさわしい態度を心がけ、笑顔や軽い口調は避けるようにしましょう。

辞退する場合は配慮を忘れずに

香典返しを辞退したい場合は、遺族の気持ちを傷つけないよう細やかな配慮が必要です。可能であれば事前に辞退の意向を伝えるのが望ましく、すでに受け取ってしまった場合には、その後に丁寧な礼状を送るなど、誠意を込めた対応を心がけるべきです。辞退は自己都合であることを理解し、感謝の気持ちはしっかりと伝えることが大切です。

まとめ

香典返しは、故人に代わって遺族が感謝の気持ちを伝える大切な行為です。贈るタイミングや品物の内容、言葉遣いなどには細やかな配慮が必要であり、宗教や地域によって異なる習慣を尊重することも重要です。また、お返しを受け取る側も丁寧な姿勢で感謝を示すことがマナーとされています。香典返しを通して、相手への感謝を誠実に伝えることは、今後の人間関係を円滑に保ち、故人の想いを丁寧に引き継ぐことにもつながります。礼を尽くす気持ちを大切に、思いやりのある対応を心がけましょう。

香典返し・法要・法事の贈り物

香典返し・法要・法事の贈り物なら「香典返し専門サイト」

香典返しや法要、法事といったシーンでは、どのような品物を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。その場合は、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトなら、受け取った人が自分で好きなものを選べるため、年代や地域を選ばず、どのような人にも喜んでもらえます。価格帯も豊富なので、いただいたお供えの金額に合わせて選びやすい点もポイントです。

ハーモニックの香典返し専門サイトなら香典返し・法要のギフトシーンに合わせたカタログギフトを多数用意しています。香典返し・法要の贈り物を検討している場合は、ぜひ、ハーモニックの香典返し専門サイトでの購入を検討してみてください。

>> 法要・法事の引き出物をお探しの方は「香典返し専門サイト」

>> 香典返し・法要・法事におすすめのカタログギフト「和(なごみ)」

カタログギフトのハーモニック「おすすめサービス」